原标题:“疟”死梅毒!这位精神科医生 用疟疾治疗性病 还拿了诺贝尔奖

1917年,一位患有疟疾的士兵被误送到了奥地利的一个精神病诊所。当大家准备将这位患者转送到别的诊所接受治疗的时候,走廊的另一头传来了急促的脚步声。

一个蓄着小胡子的医生跑了过来,在知道这位患者未接受治疗后,欣喜若狂,紧接着就从他的身上抽取了一些血液。

这位医生名字叫朱利叶斯·瓦格纳·贾雷格(Julius Wagner-Jauregg),此时的贾雷格正打算用这位患者的血液干点“大事”[1]。

到底贾雷格要用这位疟疾患者的血液干什么呢?谜底的揭晓要从贾雷格还是小鲜肉的时候说起。

发热疗法

1883年,从维也纳大学毕业不久的贾雷格来到了奥地利的一家精神病诊所工作。

朱利叶斯·瓦格纳·贾雷格 Julius Wagner-Jauregg

(图源)

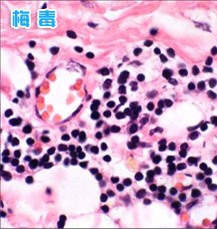

在这里,贾雷格见到了各种各样的精神疾病患者,其中也包括很多晚期梅毒的患者。

说到这很多人会纳闷,晚期梅毒与精神病有什么关系呢?

我们知道在抗生素没有出现的年代里,梅毒就像一个行走在人间的幽灵,所到之处哀嚎遍野。

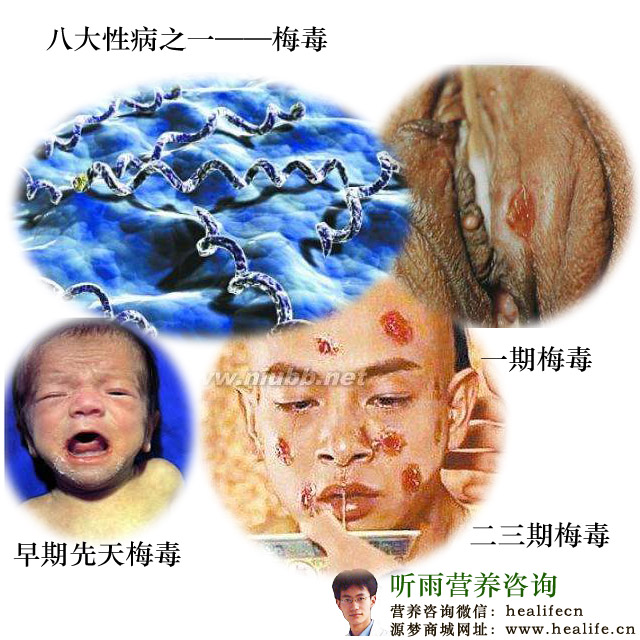

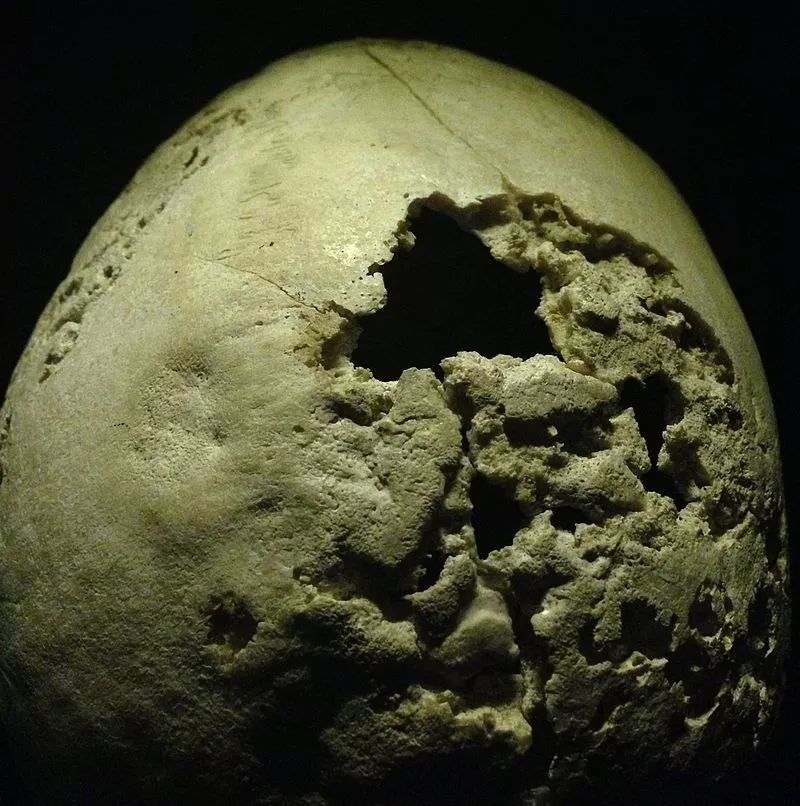

起初梅毒患者在感染后常常会出现生殖器的溃疡以及全身的皮疹,之后感染加重,疾病逐渐侵蚀患者的大脑和中枢神经,患者会出现无症状的脑膜炎、瘫痪、癫痫、进行性痴呆等表现。这种现象也被叫做神经梅毒(neurosyphilis )。因为神经梅毒常常出现在梅毒的晚期,因此也被称作晚期梅毒[2]。

神经梅毒患者被侵蚀的头骨(图源 wiki)

作为一种性传播疾病,梅毒也被烙下了淫荡和污秽的印记。

因此,很多人即便得了梅毒也不愿声张,更别提治疗了。更有甚者还偷摸地服用水银治疗梅毒患者,水银毒性猛烈,有很多人病还没治好就先被自己毒死了。

即使有一些患者侥幸没死,到了梅毒的晚期,痴呆、癫痫等症状就会让他们失去活动的能力。所以,很多的患者都是被抬着送进了贾雷格所在的诊所。

面对这种魔鬼一样的疾病,年轻的贾雷格实在是束手无策。

但是贾雷格没有放弃,他翻阅了很多文献,发现了一种古老的治疗方法,或许是拯救神经梅毒患者的希望。这种方法的名字叫发热疗法。

发热疗法,顾名思义,就是人为将患者体温升高的治疗方法[3]。

最早提出发热疗法的人依旧是我们的医学之父,希波克拉底。这位哥哥放在现在绝对是男神级别的人物,还是拿奖拿到手软的那种希波克拉底发现,发热可以对癫痫患者产生镇静作用。后来盖伦也在一位抑郁症患者身上发现了相同的现象。

之后的几百年里,相继有医生用过这样的方法,也有一些文献讨论了发热疗法对于精神疾病的潜在治疗价值。但是遗憾的是,这个方法存在很多不确定性,关注的人也是少之又少。

当然,贾雷格对这样的方法,也只是有所耳闻,并没有亲眼瞧过。所以,他也不确定这样的方法到底行不行得通。

直到有一天,一位女性患者的出现,彻底改变了贾雷格的治疗思路[4]。

这是一位被丹毒感染的女性精神病患者。丹毒是一种细菌性疾病,感染者通常会出现高烧、颤抖等症状。

丹毒感染者出现的症状(图源 )

当贾雷格以为这又是一个疑难杂症的时候,神奇的事情就这样发生了,丹毒带来的高热却意外的让这位女性患者的精神疾病得到了改善。

这样的结果让贾雷格极为震惊,他开始坚信发热疗法是治疗精神疾病的有效途径。

随后,贾雷格就一直试图将这种发热疗法应用在他的病人身上。可是随之而来,也产生了一个难题,就是该如何复制这样的发热状态。

高热带来的诺奖

接下来的几年,贾雷格开始尝试将一些丹毒患者的血液注射到有精神疾病的患者体内。但却始终没有再现当年那位女性患者的情况,这种治疗方法甚至一度进行不下去。

1890年,新的转机出现了。海因里希·赫尔曼·罗伯特·科赫(Heinrich Hermann Robert Koch)发现了结核菌素[5],当时被用来治疗结核感染,但一部分患者在使用后会出现高热的情况。

这样的高热反应让贾雷格找到了新的曙光。

于是,心急的贾雷格立即将结核菌素注射到一些病人体内,结果确实有些疗效。

但是等发热退去,他的病人又恢复了之前的样子。

这样容易反复的情况让贾雷格意识到,想要有持久的效果,就必须要持续高热才行。

怎么才能做到让患者一直维持高热状态呢?

通常,我们如果发烧烧到38℃左右,就会明显感到不舒服,更别提一直持续高烧了,现在想想当时贾雷格的想法得有多疯狂。

正所谓天才在左,疯子在右,执念可能是贾雷格成功的原因之一。

为了能让患者持续高热,贾雷格竟然想到了疟疾。疟疾是一种由蚊子传播的传染性疾病,感染后最突出的症状就是高热,反复的高热。

但当时疟疾所造成的严重后果并不亚于梅毒。所以对于这个想法,贾雷格并没有立刻提出来。直到1917年6月的一天,也就像文章开头所描述的那样[1]。

贾雷格最终还是决定尝试一下,他采集了疟疾患者的血样,并将这些血样注射到了9名神经梅毒患者的体内。

贾雷格正在给他的病人接种疟疾(图源 )

不得不说,贾雷格很会选择时机,因为这时候已经有成型的针对疟疾的药物——奎宁。只要这9名患者的精神疾病有所缓解,再给他们用奎宁治疗疟疾即可。

这可真是妥妥的,以毒攻毒式治疗。

那这效果如何呢?你还别说,效果看起来还不错。

这9个人里,有6个人的症状得到了明显的改善,1人去世,剩下2个人则没有什么反应。在这康复的6个人中有一名话剧演员,一名职员和一名军官[6]。

尽管后来有4人复发,但是这样的结果足以让贾雷格兴奋一阵了。

在这样的势头下,贾雷格继续进行研究。到1921年底,贾雷格将自己的研究成果汇总、撰写在了一篇文章里,并发表了出去。

文章显示,贾雷格已经给包括神经性梅毒在内的200名精神疾病患者成功的接种了疟疾。其中50名患者已经康复梅毒患者,回到工作岗位上了[7]。

文章一经发表,学术界简直炸开了锅。大家都在惊叹,这种通过一种病叠加在另一种病上的治疗方法,简直太神奇了。还有报道这样描述贾雷格,一位精神科医生偶然找到了治疗梅毒的强效解毒剂。

1927年,贾雷格更是凭借着这些研究成为第一位因疟疾治疗神经梅毒而获得诺贝尔生理学或医学奖的精神科医生[8]。

发热疗法的风靡与弃用

诺奖加身,让这种“发热疗法”更快地风靡全球,成为治疗曾经无法治愈的神经梅毒的有效手段。

接着,成千上万的神经梅毒患者陆续开始接受疟疾感染治疗。

很多神经科医生都急于复制贾雷格的研究成果,文章发表的数量也开始成倍的增长,到1929年,关于疟疾和神经梅毒的文章就已经达到160篇。

与此同时,也有很多医生持反对态度,他们认为贾雷格在没有知会病人的基础上,擅自让病人感染了疟疾。

而且如果在疟疾感染期间有蚊子进行传播,将会带来一场无法想象的公共卫生灾难

[9]。

然而这一切的争吵都在青霉素的出现以后,归于平静。

由科学先驱亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)培育的原始青霉素样品(图源:)

1943年,青霉素的出现结束了疟疾治疗晚期梅毒的病例,也给所有细菌性疾病按下了暂停按钮。

后来,因为疟疾治疗神经梅毒所导致的死亡人数过多,这种疗法也逐渐被废弃[10]。

直到今天,梅毒与疟疾的作用机制还不清楚。当时的一些医生提出,其实并不是疟疾治疗的神经梅毒,而是疟疾导致的高热让梅毒螺旋体不能生存而已。因此,到底疟疾能不能抵抗梅毒等疾病还真的需要好好研究,才能得出结论。

说到底,医学本就是一个不完美的科学,它的历史贯穿着野蛮和鲜血。但正是因为这种不完美才让科学家们不断的去推翻、推理和验证。

所以我们不可否认,尽管贾雷格的研究漏洞百出,争议不断。但他确实推动了精神病学和医学进入了一个新的时代。

Dr.Why 还想说:去年基因编辑的瓜还没吃完,年初又有了疟疾能治疗癌症的新瓜。说实话,Why君初次听闻真是吃惊不少,很多人在讨论这“疟疾”到底是何方神圣,还能有这本事。还有很多人认为这种方法简直是无稽之谈。

作为一个资深的吃瓜群众,Why君当然是去翻阅了一些资料,结果找到了有关于医学史上记载的比较有名的疟疾治疗神经梅毒的案例,在这里分享给大家。

但就疟疾能不能治疗癌症这事,我们还是得辩证的去看。

参考文献:

[1]#.XLWhCegzbIX

[2]Karamanou M, Liappas I, Antoniou C, et al. Julius Wagner-Jauregg (1857-1940): Introducing fever therapy in the treatment of neurosyphilis[J]. 2013.

[3]#cite_note-1

[4]Tsay C J. Julius Wagner-Jauregg and the legacy of malarial therapy for the treatment of general paresis of the insane[J]. The Yale journal of biology and medicine, 2013, 86(2): 245.

[5]Lebenserinnerungen W J J. Schonbauer L, Jantsch M, editors[J]. 1950.

[6]Wagner-Jauregg J. The history of the malaria treatment of general paralysis[J]. American Journal of Psychiatry, 1946, 102(5): 577-582.

[7]Wagner-Jauregg J. The treatment of general paresis by inoculation of malaria[J]. J Nerv Ment Dis, 1922, 55: 369-375.

[8]

[9]Scull A. Somatic treatments and the historiography of psychiatry[J]. History of Psychiatry, 1994, 5(17): 001-12.

/uploads/",@me) /}