一篇文章的灵感启示

1996年冬日的一天,柏林洪堡大学医学院三年级学生胡特拿到了最新一期的《科学》杂志,其中收录了美国国家癌症研究所斯蒂芬·奥布莱恩等人关于HIV感染和AIDS进展抵抗基因的一篇文章。

胡特从文章中了解到,尽管艾滋病对一些人而言意味着噩梦,但对另一些人却无法构成威胁——这些人天生存在一种基因缺陷。由于CCR5基因中缺失了32个碱基,这种基因被称为CCR5-Δ32。

德国柏林夏洛蒂医院肿瘤学家吉罗·胡特。 (何晓灵/图)

“因为一种天生的基因缺陷,艾滋病病毒无法进入淋巴细胞,也就不再对生命构成威胁。”这引起了胡特强烈的兴趣:能否利用基因缺陷找到治愈艾滋病的疗法?能否将艾滋病病人的淋巴细胞全部以这种基因缺陷的细胞置换?

事实上,在这以前,胡特对传染病或HIV并不“感冒”,血液病和肿瘤学才是他关注的重点。柏林夏洛蒂医院是胡特长久以来的梦想。这是欧洲最大的综合医院,也是欧洲最具传统的医院之一,征服白喉的先驱者埃米尔·冯·贝林、病原细菌学奠基人罗伯特·科赫、化学疗法先驱保尔·埃尔利希……德国超过半数的诺贝尔生理学或医学奖获得者都来自这个医学中心。胡特梦想着能在这里为癌症病人服务、开展试验,他的终极目标是治愈癌症。

医学院毕业后,胡特进入了柏林夏洛蒂医院工作。按照自己的规划及努力,胡特成为了血液科医生。他奔波于门诊与病房之间,实施了多例骨髓移植术,一切都按部就班地进行着,直到2006年,蒂莫西·雷·布朗出现了。

机会青睐有准备的头脑

布朗,一名居住在德国柏林的美国翻译,1995年他被检测出血液中携带HIV病毒。这种病毒能在人体中潜伏十余年之久艾滋病治愈,引起获得性免疫缺陷综合征,也就是人们常说的艾滋病。

“Gibt es keine heilung.(无法治愈)”主治医生用轻柔、缓慢的德语告诉他。

艾滋病每年夺去上百万人的生命。在布朗之前,从未有过任何治愈的病例。这个检测结果好比一张判决书——死刑并缓期若干年执行。

布朗并没有惊慌失措。他继续自己的工作,和来自前东德的“男友”米歇尔同居。幸运的是,最初十年,他体内的HIV病毒显得温顺而隐忍,并未对他的健康造成困扰。

然而新的麻烦来了,他被诊断出急性髓细胞白血病——一种五年生存率仅为25%的绝症。

在夏洛蒂医院,胡特为布朗进行了第一次化疗。但7个月后,白血病复发了。

胡特清楚地意识到,干细胞移植是治疗布朗白血病的唯一希望。

作为血液病医生,胡特对艾滋病了解得并不多,但随着对布朗治疗的深入,十几年前《科学》杂志的文章出现在他的脑海,他想起这篇文章中提到的“一类具有基因自然突变的人群对HIV有免疫功能”。这类人群在北欧可以找到,在德国的比例约为1%。

“我们为什么不做一点更好的事情?”胡特决定赌一把艾滋病治愈,如果能找到一个CCR5-Δ32突变型捐献者的干细胞,将会发生什么呢?不仅白血病能治好,艾滋病也可以治愈。

如今,胡特更愿意将“干细胞移植治疗艾滋病”的想法看做一个血液病医生通过不断思考而得的过程。但不得不承认,扎实的知识储备和日常工作中的大量阅读起到了相当重要的作用。即便是在强手如林的医学界,机会也总是青睐像胡特这样“有准备的头脑”。

简直不敢相信,从来没人这么做过

胡特是幸运的。德国有着世界上最大、最完善的骨髓移植库,拥有近2000万捐献者信息。通过这一骨髓移植库,90%的患者最终能够找到配型者;而在美国,这一比例仅为65%。

在德国骨髓移植库中,胡特发现了全球有232例捐献者与布朗匹配,其中有80例住在德国。他们一个接一个地检测,最后发现,第61号捐献者就是他们想要寻找的目标——纯合子CCR5-Δ32基因携带者。

胡特在电脑前坐了好几个晚上,查阅了几乎所有他能找到的相关文献。“我简直不敢相信,居然从来没有人这么做过。”胡特说,“我的第一感觉就是我想错了,我肯定漏掉了什么东西。”

在某种意义上,的确是这样——胡特并不知道,大多数艾滋病专家和临床医生已经达成共识:艾滋病的治愈是不可能的。

在夏洛蒂医院的历史上,也从没有艾滋病人接受过骨髓移植。不出胡特所料,院方表示反对。

胡特不甘心。他找移植中心主任艾克哈特·泰尔。此前几个月,生怕别人“偷”走自己的病人和想法,胡特并没有向任何人报告布朗的病例。现在,他必须如实地将自己的设想告知泰尔,争取他的支持。

泰尔同意了。他不认为这个大胆的设想能消灭布朗体内的HIV病毒。他只是想给胡特一次尝试的机会。

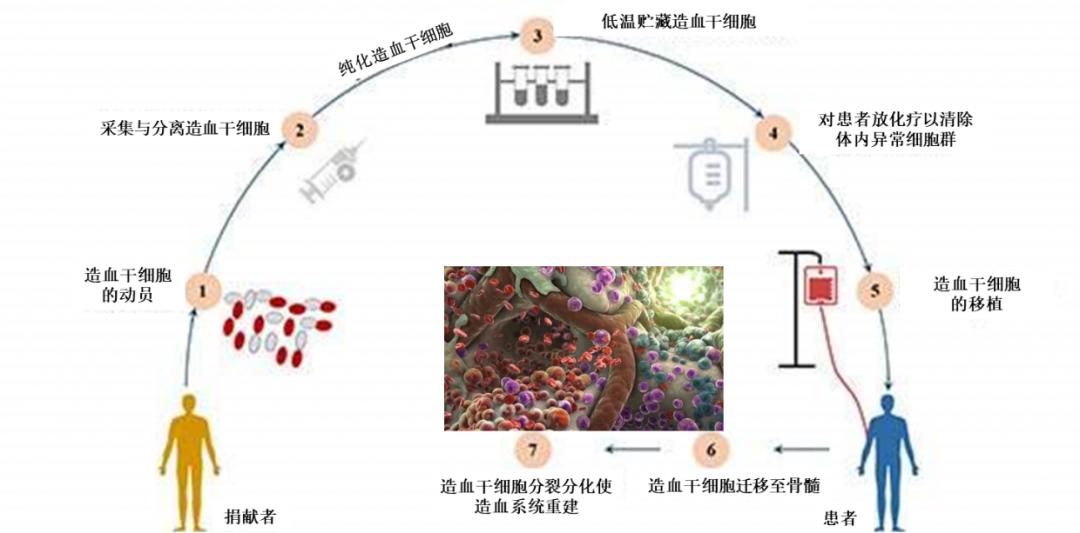

2007年2月,布朗接受了第61号捐献者的干细胞移植。接着,布朗停用了治疗艾滋病的药物,体内的HIV病毒似乎消失了——60天过去了,胡特和同事们再也找不到布朗体内潜伏感染细胞的踪迹。

为了确认布朗体内已经不含HIV病毒,布朗成为了世界上被活检最多的人之一。胡特和他的团队一次又一次地对布朗的血液、肝脏、直肠甚至大脑取样。胡特还将布朗的样本送往美国约翰·霍普金斯大学医学教授罗伯特·西亚诺的实验室以及美国其他有高精密设备的实验室进行检测。

通常,通过抗逆转录病毒治疗、病情得以控制的病人体内仍旧有将近100多万拷贝的HIV病毒分子,然而在布朗体内,连最敏锐的检查都无法测到HIV病毒的存在。

诺贝尔奖?我可没想这么多

胡特做事谨慎低调,他并没有立刻将布朗疑似被治愈的消息传播出去,也没有向任何专业期刊投稿。“如果碰到这样的事情,除非你有十足的把握,否则我不想将结果立即公之于众。”

2008年2月,胡特参加了在美国波士顿举行的“逆转录病毒和机会感染年会”,这是艾滋病领域最专业的学术会议之一。直到这时,胡特才同时向《新英格兰医学杂志》和大会的组织者投递了稿件,请求将布朗停止治疗一年后体内检测不到HIV病毒残留的结果发表。

不过,《新英格兰医学杂志》拒绝了他的稿件,“逆转录病毒和机会感染年会”也只允许他在大会上张贴海报。

和其他圈子一样,艾滋病研究机构也总喜欢质疑外来者。这次来的是一个年轻医生,甚至在他自己的医院都不够出色,对艾滋病了解不多,做了一些从未有过的尝试。大多数人在想:“这小子是谁?”

胡特的支持者包括杰弗里·劳伦斯,康奈尔大学医学院艾滋病病毒研究所所长兼美国艾滋病研究中心首席专家。2008年9月,劳伦斯让胡特将他的发现在麻省理工学院顶尖艾滋病专家参加的一次小型会议做分享,并将布朗的样本交给美国多个实验室进行更灵敏的测试。同样地,这些样品检测结果全为阴性。

《华尔街日报》记者马克·思古福斯被邀请与会,并写下了报道。《新英格兰医学杂志》也重新审议胡特的投稿,于2009年2月将其正式发表。

参加学术会议、接受采访、发表声明……胡特的生活从此改变。当《华尔街日报》的报道被转载到德国,一个朋友早晨六点就给他打来电话。“他惊呼,‘我在德国发行量最大的报纸上看到你啦!’”胡特哈哈大笑。在这之前,连胡特的父母都不清楚儿子的工作是什么,直到这件事后他们才有所了解。

“有人觉得你是诺贝尔奖的有力竞争者,你怎么看?”当被问及这个问题时,胡特再次发出一阵爽朗的笑声。“我不知道诺贝尔奖评审委员会的评判方式。”胡特说,“但是如果治疗布朗的整个过程能演变成一种可行性更强、更简单的疗法,这倒也不是不可能。不过,我可没想这么多。”

如今,胡特正在荷兰乌特勒支大学下属一家机构内进行研究,他们和欧洲其他几个中心一起,努力尝试复制布朗的奇迹。他领导的团队继续筛选及积累CCR5基因缺陷的供体,时刻准备着下一个机会。

功能性治愈,足够了

异基因干细胞移植的花费大约为25万美元,且含有CCR5-Δ32基因的人群异常稀少,布朗的求医之路显然不是大多数艾滋病患者可以模仿的。

在布朗案例之后,胡特和同事们尝试着复制布朗奇迹,在全球范围内,此后共有6名艾滋病患者接受了干细胞移植,不幸的是,在术后几个月内,他们相继死亡。

胡特对此倒不悲观。“这些都不是普通的移植手术,而是带有试验性质的尝试,风险相当高。”胡特说。

布朗的案例之后,“瞧,艾滋病能被治愈了”、“治愈艾滋病的道路被找到了”诸如此类的说法不绝于耳。胡特认为,这取决于人们如何定义“治愈”。

在艾滋病领域,“治愈”有两个定义——功能性治愈,感染者体内的病毒被完全抑制,到底还有没有病毒并不重要,重要的是患者即便不接受治疗,也检测不出病毒的存在;灭菌治愈,从体内完全消除艾滋病病毒。

“我觉得灭菌治愈当然好,但功能性治愈,这对于艾滋病患者来说已经完全够了。”胡特说。

让他颇感欣慰的是,有可能实现治愈已逐渐成为艾滋病领域的共识。

布朗的治疗方案想要得到更大范围的普及,就需要在没有经过移植的病人体内产生CCR5-Δ32基因突变,最好能够通过简单注射就能完成。

在美国南加州的保拉·佳能实验室,通往梦想的研究已经启动。据胡特介绍,该实验室改用一种新的基因剪辑方式,以锌指核酸酶作为基因剪刀,它能够锚定并剪下基因条带中的某一片段。例如,他们能够剪掉产生CCR5受体的编码序列,得到抗HIV病毒的细胞。

“找到将锌指核酸酶直接注入人体的安全方式,仍需要‘大跃进’式的努力。”胡特说,“虽然革命尚未成功,但已经迈出了很重要的一步。”

(原文标题:主治医生解密全球首例艾滋病治愈病例 搞定艾滋病?)

/uploads/",@me) /}