轻轻地握着你的手让你不再孤单

李侠,28岁。2001年毕业于昆明医学院后到昆明市第三人民医院(简称三院或传染病院)感染科工作,现为云南省艾滋病关爱中心医生。

我曾经怕过……

在我进入三院感染科工作之前,住院的艾滋病人并不多,一年也就几个。2001年后,艾滋病人渐渐多起来。

我接触的第一个HIV感染者,是位年轻的女性。她因车祸被送到急救中心,左腿粉碎性骨折,做了一个简单的清创手术后,8天没有人来过问她。第八天,她被告知,她是HIV感染者,要马上转院。她来到我们医院后,外科也无法给她做手术艾滋病人自述,因为没有这个条件,治疗也就是每天给她的伤口换药,因为她当时还只是一个携带者,时间不长她就出院了。

这是我接触的第一个病人,她那时还没有进入发病期,但我给她换药时,心里是很害怕的。因为她伤口的创面很大,每次换药都有脓血流出来,而且所用的器具都是一次性的,这样成本就很高,大概每次得花100元。后来她家的人说他们已经学会换药了,要自己换,我同意了。也可能他们看出了我的恐惧。大概过了两年,有一天突然接到她的电话,她说在电视上看到我,就想在电话里听听我的声音。之后我们一直有联系,她常打电话来,有时是问一些相关的问题,有时只是随便聊聊,像朋友一样。她路过门诊部时总会进来坐坐。可能因为她的乐观性格给了我很好的印象,使我后来在接触感染者和艾滋病人时并不困难。

我很幸运,接触病人是由轻到重,让我的心理有个适应过程;如果正相反,我不知道又会是什么感觉。后来接触的病人越来越多,很多人是被抬进来的,极度消瘦,离不开氧气,可我已经不害怕了。甚至在他们出院后还会想他们。一般他们都会主动跟我联系,我习惯了这种联系,如果有段时间没有消息,我会很牵挂,怕他们出什么问题。

病情的压力不仅仅是给病人的……

我遇到一个病人,是个小伙子,身体很健壮。在别的医院已经查出被感染,所以我们就直接对症下药,3天后见效,15天就出院了。这个过程很短,可以想象他对你的态度,真的是千恩万谢。回到家的第一天晚上就发烧,一个电话打过来,问为什么一离开医院就发烧?我听出了他的焦虑,安慰他说,可能是回家途中受凉了,要他不要紧张,等天亮后再到医院来。第二天早上6点多钟,他就到了医院,说40度高烧吃了药也不退。再次住院。这下就没那么容易了,天天40度的高烧一烧就是一个半月,他自己已经失去了信心,我们进去查房,他用被子把头蒙上,不理我们,尽管还不至于骂我们,可和第一次住院时的态度相比,仿佛换了一个人。他从治疗中看不出效果,所以干脆就采取了消极对抗的态度。

他的身上出现了一个包块,我怀疑是淋巴结结核,于是请了我们医院外科的医生来做一个切片手术,期望能够确诊。给艾滋病人做手术,医生都很害怕,因为一动刀,就有可能带来很大的风险,即使是在我们这样的医院,也是壁垒森严的。我好不容易请来了外科医生,病人知道只是做诊断而不是要把那个肿块切除时,坚决不做,让医生滚,劝说半天都没用,而且情绪越来越激动。手术没做成,我也被气哭了。

其实,病人的这种态度我是理解的,他们之所以可以忍受痛苦,是因为怀有希望,可一旦他们意识到这个希望不存在,忍受也就到了极限。这时便出现了各种精神症状,有的是极度暴躁,有的是极端沉默,抑郁。我们请精神病院的医生来做心理治疗。可能因为艾滋病的特殊性,面对心理医生提出的问题:如,你是否想死?你打算用什么方式死?是跳楼还是吃药?病人的反应是非常愤怒,说如果有枪,会立刻对精神病医生开枪……

这种情绪很常见。我觉得他们内心是对医生抱有很高的期望,不管他表现出的是热情和是冷漠,不管从表面上看,他们是多么地敌对,可只要是医生说的话,他们总是会听的。所以,我到病房时即使看见他们用被子蒙着头,我也一样跟他讲话,尽力而为。

当然病人的信心还是来自病情的好转。医生说得再好,他的病情没有改善,甚至越来越重,那医生的话也就无效了。这也是作为医生最大的压力。特别是艾滋病这样的病。

家属和病人不同。知道是这种病后,家属对治疗并不抱多大的希望,没有太多的信心。唯一要做的就是满足病人的所有要求。在别的医院诊治过程中,家属可能看够了白眼,受尽了歧视,所以,到了我们医院,会觉得这里的医生护士特别好,心理上马上就有了变化,一般跟医生的关系都很好。

出院后的困境

有个家在外地的病人病得很重,整天咳嗽。住院后只见到他的父亲陪着他。有一天,我接到他妻子的电话,询问她丈夫的病情。我把真实的情况告诉了她,希望她在这个时候能够陪伴在丈夫身边。而且我也希望她能来昆明检查一下自己是否被感染。孩子满月后她来了,一点怨言都没有,每天给丈夫做好吃的。丈夫好转出院时,她对我说:我没有文化,不会说话。谢谢医生了,让我领着一个活人回家(她是准备带着骨灰回家的),临走,她又问了一句:医生,我会不会也被传染?我当时心里很不是滋味,她来了这么长时间,寸步不离地守着丈夫,从没有想到过自己!后来查了,没有被感染。今年元旦,我接到她打来的电话,知道她处境很困难。每天干这么累的活,还要服侍病人,带孩子,一口气都喘不了。我就劝她往好处想,还是出于医生的职业习惯,叮嘱她:过夫妻生活时一定要用安全套。她马上说:李医生你别开玩笑,我哪有那种心情?那以后的一整天,我的心情都很糟糕。我们总是对病人和家属说,要过正常人的生活,可这个疾病给自己和家人带来那么大的创伤,怎么可能正常?

这个电话让我对这个病有了新的认识。原来以为只要治好了病人,把他们送出医院就完成任务了,可现在我知道了,走出医院,他们还要面对更多的困难,生存的压力、社会的压力、感情的压力……

一举一动的关爱

大多数病人是很配合的,面对死亡,其实也就到了生命的底线;这时,有的病人非常冷静,他们会问:医生你对我说实话,能不能治?不能治的话就不要花那么多冤枉钱;可有的病人就只是试探一下你,真实的想法还是要你给他希望。我总在想,我怎么能承担起那么大的责任呢?

我的家人对我的工作很支持,觉得是一个高尚的职业。我的先生(刚结婚)在我们结婚前就习惯了我的工作状态,我把我的病人介绍给他,他主动跟病人握手,这让我感觉到他的可爱,对我工作的理解和支持。他是搞电脑的,很单纯。我在休息时间也倾听病人的倾诉,为他们做心理安抚时,他从不表示厌烦。可时间长了,特别是结婚后,我自己也明显感觉到自己的生活受到了干扰。我的手机、小灵通都是公开的,除了睡觉,随时有可能接到病人的电话。

做艾滋病医生需要特别有爱心,因为面对的是一个特殊群体。这个病带给病人的不仅仅是生理上的痛苦,而且有很多社会文化因素造成的压力。医生除了治疗以减轻病痛的折磨,还要尽可能地消除他们心理上的压力,所以,你的言谈举止就显得尤其重要。比如,我们跟病人一起吃饭,为病人做检查时不戴手套等等,很小的动作,在病人心理上都有影响。

可在我们这个团队之外,却碰到了很多不公平的事。有一次我们院的大夫带一个得了脑炎的患者到一家大医院做CT检查,将实情告诉了做CT的医生,这位医生立刻对病人说:下来,我们不为艾滋病人做(检查)。无论我们院的医生怎么说,他都坚持不做。这位医生哭了,他说:不仅仅是艾滋病患者受歧视,连我们医生也受歧视。他被划定在了这个圈子里!

有时,我也觉得很难,做别科的医生,起码可以轻松点,病人只要出院,就跟医生没关系了,而艾滋病人太特殊了,他需要你做他的心理医生,在情感需求方面他们比别的别人要强烈。面对他们,我总是想,在他们的处境下,他们该怎么生活。这给了我很大的压力,也带来了很不好的情绪。

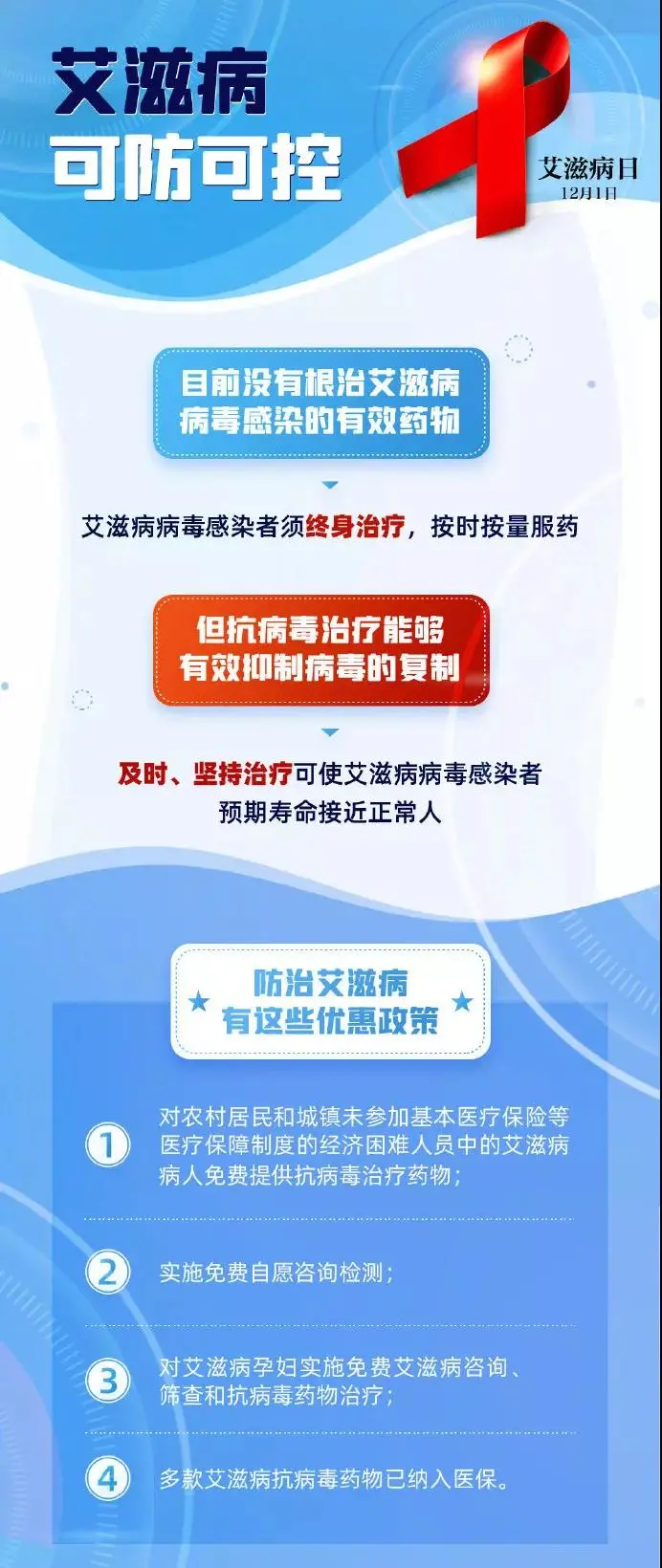

另一种压力来自治疗效果。当患者问:还要花多少钱才行?要不要卖房子?等等,个别实在是治疗无望,而且家里极度贫困的,我会把真实的情况告诉病人家属,让他们自己做决定。

说真的医生不是万能的,医学有自己的局限,我既不愿意眼铮铮看着一个家人财两空,彻底崩溃,也不能让病人失去信心,这真的很难。

有的吸毒病人,只要有点钱马上就去买毒品,看着他们年迈的父母,我会在心里问,值不值得救这样的人?有一家人兄弟两人都吸毒,哥哥已经死了,弟弟住在我们医院,近80岁的母亲一直在床前照顾儿子。由于病人对免费药物不适应,只能给他用自费进口药。我找他母亲说明了情况,她问“多少钱一粒?”然后从口袋里掏出50元,说先买两粒(29元1粒,一天需要服两粒)那时,我难过极了,就想对她说:吃两粒是没有用的,你还是留下这50元去吃饭吧!

有个病人从10几岁开始吸毒,到29岁时艾滋病发作,妈妈卖了一套房子为他治病。在这期间,这个总是给妈妈带来麻烦的儿子突然变得懂事了。这位母亲对我说:儿子有这个变化,我那房子卖得值了!

儿子得了艾滋病竟然让妈妈发出这样的感慨!我真的不知道应该怎么想。 也许,病不一定是一件坏事。得病后才知道生命的重要,才懂得珍惜时间,理解别人的付出。

消除社会歧视期待美好情感

我认为要消除恐惧,最重要的还是要接纳艾滋病感染者。在我们医院这个小环境中,我从来感觉不到歧视。因为这里的所有关系都是以病人为中心的,病人和医生,病人和亲属,家属和医生。病人的需要是第一位的,所以,不仅没有歧视,而且关爱备至。可是,要让普通人接触艾滋病感染者很很难,首先感染者就不愿意暴露身份,

有个大学老师,直到现在都不知道自己是怎么被感染的。她的老公和孩子都知道实情。她自己没有吸毒史,没有丈夫以外的性关系,也没有做过手术,没有输过血。可这个事实已经无法改变。她说接受这个现实后,她特别想对别人说,可能在你不知不觉中,风险已经来到了你面前。所以,千万不要以为自己离这个病很远。正当她准备把自己的病情说出去的时候,他老公单位搞了一次问卷调查,其中有一项是,当你面对艾滋病人时,你会怎么做?多数人选择了“离开”,在对艾滋病的理解上,很多人都认为是“罪有应得”。老公回家后对她说,你还是不要说出去,否则你的压力太大了。老公同时还嘱咐她,你吃的药不要放在外面,让别人看见不好。尽管有说出去的愿望,或者说自己能够正确面对这个病,可社会环境还是不允许。

应该唤醒人性中的那份美好感情,只有感情这根纽带可以真正消除歧视。

对医生来说,最大风险是职业暴露。尽管至今还没有出现一例职业暴露的报道,但是这种风险是随时存在的。有个同事就碰到了这种情况,将一个病人埋在皮下的针头戳在自己手上,她当时就哭了。后来吃抗病毒药,因为是一个健康的身体艾滋病人自述,和药物的对抗就很激烈,反应特别大,非常痛苦。我自己也有过失手将病人的体液泼洒在自己身上的经历,这时我的第一反应是将剩余的体液抢救回来,因为要等着做检测,之后才去收拾自己。如果我的身体上有创口,这时已经被感染了。

尽管风险很大,压力很大,可我仍然热爱这份工作。因为这份工作让我体味了更多的爱心,体验到了拥有人间美好的感情,可以让生命产生奇迹。

采访手记

和李侠交流很舒服,这是因为她的真诚和善解人意。在她这样的年龄,理应拥有一种轻松快活的生活,体味更多幸福和美好,可这份职业却让她亲历了太多的不幸和艰辛。她其实可以有别的选择,然而,她没有。

李侠最触动我的是她天性中的那份纯真和善良,那与生俱来的悲悯之心。她仿佛就是为了当医生才到世上来的。当我把整理好的稿子发给她后,她对是否用自己的真名见报没有什么顾虑,却担心文章中传递出的某些信息给患者带来消极影响。她看问题的出发点,始终是她的患者。

李侠告诉我:前天我参加了一个有关艾滋病儿童治疗的培训,在课堂上有一位学员提问:艾滋病儿童哪怕是治疗成功十几年,也可能无法就业,成家,难以服务社会,到底值不值得?美国的儿童艾滋病治疗专家回答:我们去治疗,有可能五个孩子中能够活下三个,虽然这三个孩子将来还有可能有这样或那样的压力,但是如果我们不努力,五个孩子都会死去!

尽最大的努力挽救生命,这就是李侠以及和她一样坚守在抗击艾滋病一线的医生们的信念。

■ 梁苹(滇池晨报)

/uploads/",@me) /}