我决定自杀

我有点结巴,有点不知所措,有点紧张,流着眼泪不断地解释:“搞错了,是不是我表妹夫……他嫖娼、吸毒,可我什么都没干!”

我一个人默默地去过渡。我家在潮阳,从汕头到潮阳要过轮渡。

一上渡船,在甲板上发现变压器旁有一截备用的锁链,有两百多米长。我盯着那条锁链反复考虑,设计我如何死法。说实话,人走到了这一步,还有什么活下去的理由?迟早总要死的,与其等到病毒大发作被痛苦折磨而死,不如现在痛痛快快了结。我想尽快地结束生命,在我亲友发现我得了这种绝症之前就意外地死掉,那么,任何人都不知道我真正的死因,我也就保住了我的清白。上帝,为什么让我得这种见不得人的病……只要将那条铁链绑在身上,打个结,跳下去,最多就是两分钟,一切痛苦就结束了。渡船行至半途,下起了雨。我伸手去拿铁链,刚想套上脖子,不料夕阳突然从云层里钻出来,刺痛了我的眼睛。我后退了一步,正好碰到了身后甲板上同船过渡的一辆出租车。站在我身旁的司机热情洋溢地拉客:“老兄,你回家吧?我这里有一个空位。”我稀里糊涂、懵里懵懂地跟了他上车。

现在想起来,也许是从云层里钻出来的阳光,也许是这人世间司机的拉客声,把我从死亡路上拽了回来。我应该感谢他。

车到潮阳,我下了车。

我花了两年的时间才找到这个愿意接受我当面采访的艾滋病人,而在第一次握他的手、面对面地听他说话的时候,我曾经怕得要死。

我和小路是在品尚品咖啡厅的一个僻静角落里,开始了我们的谈话。

小路的脸色有些发青。头一天晚他没有盖毛毯,妻子水珊也忘了提醒他,结果导致肠胃不舒服,早晨起来拉肚子。为了要见我,他吃了两片黄连素止泻片。

凭我的感觉,他是一个是很守承诺、很有责任感的男人。

小路开始给我讲他的故事。

我的判决书到了

我想尽快地结束生命,在我亲友发现我得了这种绝症之前就意外地死掉,那么,任何人都不知道我真正的死因,我也就保住了我的清白。

1997年5月6日,那天是我人生的转折点。

当天下午3时30分,我和表妹夫去汕头市卫生检疫所做出国健康检查。我表妹夫吸毒9年,是个老烟鬼,一天注射12次海洛因,家中已经一贫如洗。我想带表妹夫去泰国进行一种很有效的草药戒毒法。我希望他能够戒毒,重新生活。

交完手续费后,护士将我们领到抽血房,我本人也需要做一次检查。我们抽完血去楼下大厅等候。从3点半等到4点半,表妹夫害怕了,他怕被人发现自己是个吸毒者。我让他先走。我独自等到5点多,外面下起很大的雨。我看见一位医生对我招手,叫我过去。

我想,他可能要问我关于表妹夫的事情。我跟他走进一间房子里,他叫我躺在床上,在我的腮帮子、大腿会阴部与胳肢窝等处摸了摸。我觉得有点不妙:难道我得了艾滋病吗?

我在泰国经常在电视上看到医生教人检查艾滋病,就是摸这几个地方。我意识到我也许有事了,但我不敢出声。医生检查完毕,将我送到二楼蔡主任办公室。

蔡主任很和蔼地问我:“我们有重大问题要问你,你要真真实实地告诉我们情况。”

我默默地点了点头。

“你结婚了没有?什么时间?”

“我有婚姻,但没拿结婚证。我和妻子从1993年同居到现在。”我有些紧张,头在冒汗,心在狂跳,眼泪都也快出来了。

蔡主任表情依然严肃:“你去泰国,是第一次,还是……”

“我曾经在泰国住过8年左右。”我赶忙回答。

“那你结婚之前之后,在房事上艾滋病人自述,有没有和第三位女性接触?”

我站起来,气愤地问他:“你们是不是怀疑我得了艾滋病?”

他说:“没错。既然你说出来了,我就告诉你,我们有80%的把握确定你已经感染上了。”

我的头“嗡”一下大了。我刷地站起来,说:“医生,有没有搞错,你真是乱来,那是侮辱我的人格。你凭……凭……什么……说我有这样的病?”

我有点结巴,有点不知所措,有点紧张,流着眼泪不断地解释:“搞错了,是不是我表妹夫……他嫖娼、吸毒,可我什么都没干!你可以去问问我的朋友,我的家人,我的生活他们最了解。”

蔡主任站起身,在屋内走了一圈,又回到我跟前坐下:“谁都害怕自己会得这种病。但事实是无法改变的。”

这时,我看见了他的桌上有我的检测报告,上面盖着红印,写着:“HIV阳性”。我知道我的判决书来了。

已到了下班时间,蔡主任带我走到第一次抽血的地方,叫大家不要下班,让我重新做一次检查。蔡主任自己抽了一点血,和我的血同时进行检查。我看见我的血液渐渐凝成米粒大的红点,而蔡主任的血液却没有任何反应。然后,蔡主任要求我无论如何都要在短期内将妻子带来检查。

我的头脑一片混乱,我的腿似有千斤重,怎么走出检疫所的门,我不知道。我站在雨中,不知何去何从。

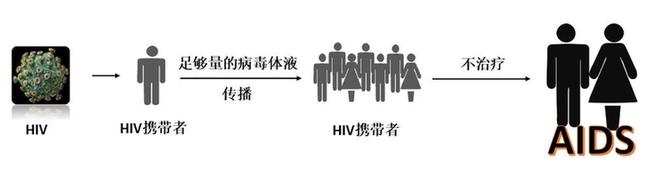

据联合国统计,当前,带有HIV病毒者人数达5000万人。科学家确认HIV病毒引起艾滋病。到1999年底,全世界已有1630万人死于艾滋病,仅仅在1999年,新感染的人数就达到了560万人。目前艾滋病是导致人们死亡的第四号杀手。

今年2月下旬,我在深圳市献血中心采访,偶然获得一份艾滋病患者的名单,这份名单是对一大串无偿献血者进行血检时,查出感染HIV病毒的。征得其中一位HIV携带者的同意,我在三天中,先后通了8个小时的电话,了解了他的生活以及和艾滋恶魔抗争的故事。我采写的新闻连载《一个艾滋病患者的最后抗争》刊出后,引起一定的社会反响。

4月中旬,我去深圳市卫生防疫站HIV抗体确认室采访,与冯铁健医生相识之后,在他的引荐下,我认识了本文的主人公。他恳请我不要暴露他的真实姓名,因为他还要在这个世界上顽强地生活下去。我尊重他的选择。他给自己取名为“路人”,就是过路客的意思。我说:“以后叫你小路,好不好?”

第一次和小路见面,是和冯医生一起。小路与冯医生握手后,主动对我伸过手来,我并没有多想,也来不及多想,伸出手去,和他握了握,在那一刹那,我看到他的眼眶里有晶莹的泪水在闪动。我忽然明白这简单的礼节对他来说,几乎成了一种奢侈。

在整整一个下午的谈话中,我几次想去洗手,我总是感觉和他握过手的那只手掌心莫名其妙地发痒。我害怕得要死。后来我看到同样握过手的冯医生却那么坦然,才逐渐镇静下来。

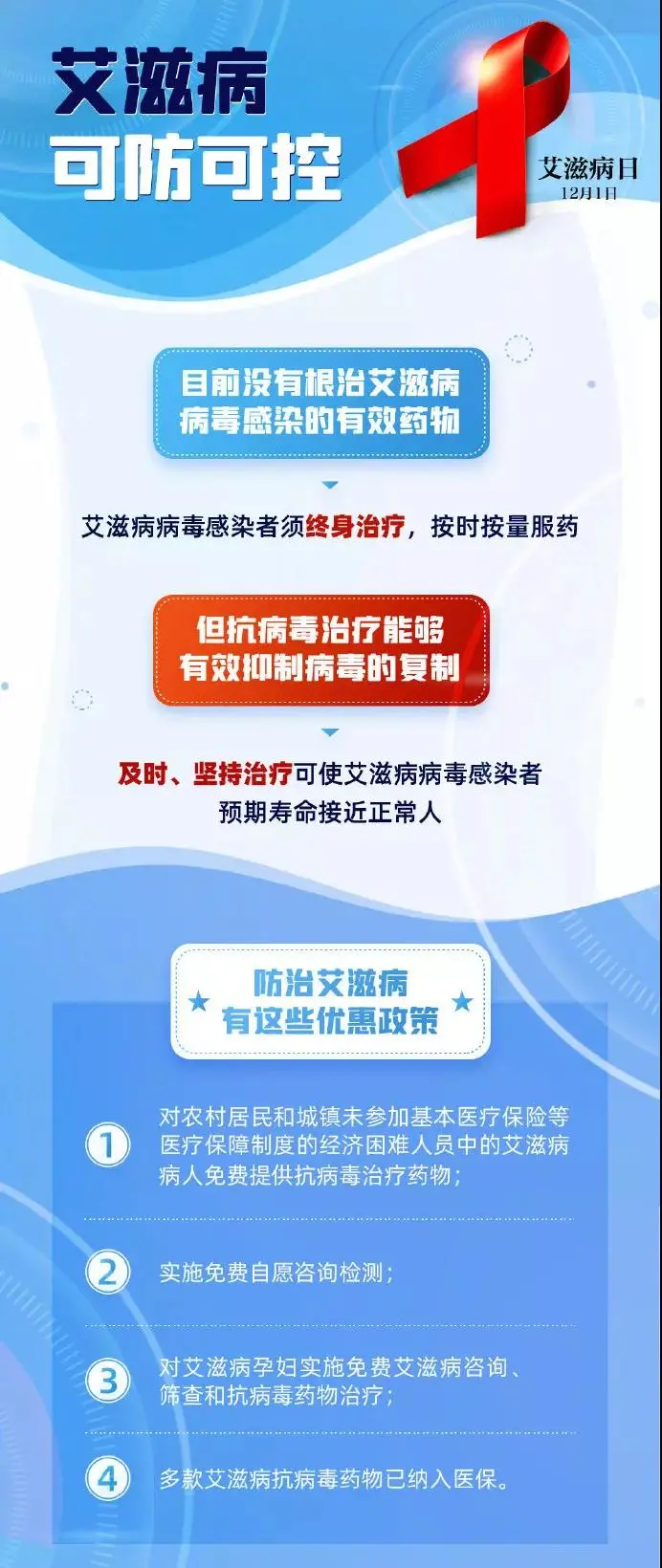

小路的胞弟因患上艾滋病已经先他而去。小路的CD4细胞仅剩26个,他的生命正迈步走向死亡。为此,他决定趁着生命有限的时光,用亲身经历告诉大家艾滋恶魔的可怕和他拒绝投降的勇气,甚至同意在一定时候公布他的病理日记。

其实,就在我握着小路伸过来的一双手时,一切就这样决定了艾滋病人自述,小路同意接受我的独家专访。

小路认定他的时日不多,估计不吃药不治疗的话,最多只能活3个月,他希望我抓紧时间采访。我们商定,从5月1日劳动节放假那天开始采访,用一个星期左右的时间谈完,每天谈3个小时。但是,由于他身体的每况愈下,到后来一天最多只能谈1个小时。加上中途有许多杂事阻碍,直到9月初我才大体结束了对他的采访,前后花了6个多月。此后,我又采访了他的妻子、医生、发廊妹等人。每盘60分钟的录音带,我用掉了38盘。

9月底,为了全程记录一个HIV患者最后的抗争,为了了解泰国艾滋病人群落的生存状况,我和摄影师陈远忠先生一起,陪伴着小路去了泰国、老家潮阳,作一次生命的最后回访。

10月19日晚7时23分,在深圳市中医院的急诊室里,小路终于疲惫地合上了双眼。

小路走了。

然而,我的耳边,仍时刻响起他的那句话:不要因为我的死亡而停止我们的事业,真正对抗HIV病毒的武器,就是全人类的共同抗争,就是了解和预防艾滋。

/uploads/",@me) /}