70岁的李爹爹在新冠重症隔离病房经历过生死关,他没想到,治愈回家后,还要忍受的被周围人冷落和躲避的“自我隔离”生活。以下是他的自述,借以呼唤更多的理解。

重症监护室:我和尸体同病房睡了一晚

我是摄影爱好者,1月18日我和朋友到汉口一家书店看“永远的非洲”主题摄影展,摄影展很受欢迎,看展的人挤人。当天晚上我开始发病,低烧37.3度,四肢乏力,肌肉酸疼,和我一起去的朋友当晚也出现发烧症状。1月19日,我到医院看病,做了血常规,白细胞异常,有病毒感染迹象。医生告诉我,最近有很多这类发烧的病人,我的症状不是很重,医生给我开了一些药,让我在家休息。

在家呆了几天,持续发烧,拉肚子,喘气很严重。看到新冠肺炎的新闻,我觉得不对劲,想去医院检测下到底是什么病。1月22日下午五点多,我到武汉市红十字会医院发热门诊排队挂号。那是红会医院成为新冠肺炎定点医院的首诊日,发热病人像潮水一样挤进本就不宽敞的门诊大厅,像沙丁鱼一样密密麻麻,走道上也塞满了打吊针的人。我做过质量安全监督员,我对医疗系统比较熟悉,我立即感觉到不对劲,在密闭的环境里,各类病人挤在一起,很容易交叉感染。

病人明显超出医院承受的极限,医生和病人都很疲惫,不耐烦的病人屡次和医生发声口角,抱怨等太长时间了,有的病人骂的话很难听,有情绪激动的病人用手捶打分诊台和玻璃门。医生也很绝望,医院缺人手,医生护士们大多连轴转了十几个小时没有休息。3号诊室有个男医生熬不下去哭了,他跑到分诊台,我听到他哭着说,“上级把任务扔给我们,其他什么都不管,吃饭的问题、穿着防护服解手的问题都不好解决。” 他说实在撑不住了,要求轮换班。但分诊台的人说,再撑一撑,还有这么多病人,实在调不出人手来。

排了七个小时队,晚上12点多,终于轮到我了。给我看病的医生很疲惫,也许是盯着电脑屏幕太久了,他眼神很迷离,眼睛里充满血丝。我等了七个多小时,他只和我说了五分钟。医生告诉我,医院没有病房,给我开了点药,要我回家休息。

看完病已经接近凌晨1点,路上车很少,我只得走回家。我平时跑步和游泳,走路大步流星,医院到家里大概五里路,平时走路半个小时,那天边走边喘,走走歇歇,走了一个小时多才到家。刚到家,武汉就发布了封城的消息。

在红会医院看病的经历太糟心了,我在家躺了两天,吃了退烧药,发烧并没有降下来,喘气更加严重了。大年初一我躺在床上,发烧38.6,我感觉快不行了。1月26日,我老伴跟社区反映,社区帮我联系了医院,但是社区没有车,我自己慢慢走路挪到医院的。在医院拍了CT,CT显示双肺感染,有玻璃纹阴影。看到“磨玻璃”的字样,我就知道我“中招”了。我恳请医生收我住院,医生说医院床位已经住满了,比我严重的病人都住不进去,给我做了登记,让我回家等消息。

我知道如果我不立即住院,很可能过不了这个坎。我像疯了一样打电话,到处找关系求床位,反馈的结果都说医院满了,一床难求。好在天无绝人之路,当天晚上我接到一个朋友的电话,说医院要新开一层病区,要我赶紧去抢床位。我很幸运地在1月26日晚上住进了医院的隔离病房。

隔离病房是临时紧急改造的,改得很粗糙,走廊用铁皮挡板隔开。我住的是重症监护病房,一个房间三张病床,用布帘子简单隔开,病房里抢救设备很少,不能做插管。

和我同病房的两个病人,一个爹爹年纪比我大一点,73岁,住进来病情就很重,呼吸困难。1月29日凌晨一点多,我突然闻到一股恶臭味,我拉开帘子一看,那位72岁的爹爹面部僵硬,氧气面罩已经被他拉下来,他眼睛很惊恐地看着我,手颤颤巍巍,使劲想握成拳头,已经说不出话来,大小便失禁了。我再看他床头的心电监护仪,线条快拉平了。

我赶紧按铃叫护士,当时医院很缺人手,隔离病房没有护士值班,等了好一会儿,没有人应答。我又跑出去用手锤隔离病房外的铁门,依然没有人应答。老爹爹在死亡边缘挣扎,看得出来他很痛苦,戴着假牙,面部显得有点狰狞。我就安慰他,不怕,不怕,医生就要来了。老爹爹的儿子在澳大利亚,临终时没有一个亲人陪在身边,肯定很孤独,很恐惧。我就不停陪着他说话,给他做临终关怀,他握得很紧的拳头慢慢松开了,人渐渐松弛下来。

大约过了三四十分钟,护士才进来,心电监护仪显示他的心脏已经停止跳动了。护士跟医生通了电话,报告了病人已经无生命体征,没有任何抢救,撤下了心电监护仪。当时是凌晨二点多,叫不来殡仪馆的车,护士用白布简单的把病人遗体包好,摆在病床上。

同房另一个病床的人吓坏了,他坚决要求换床。那天晚上就我和尸体呆在一个病房。我做工程安全监督员,尸体见得多了,但是和尸体呆在一个屋过夜,还是第一次。我倒不害怕,就是感觉有点不舒服。我把帘子拉上,用酒精消毒,把头蒙上,就迷迷糊糊睡着了。第二天早上六点多醒来,看到窗外微光,终于天亮了。我当时给朋友发了一条信息,死去的人熬不到天亮,只有活着的人才能感受到天亮的幸福。

我住的病房消杀完后,等我返回房间,就立即住进来两个新病人。有一个病人是我的熟人,一米八几的大个子,喘气很厉害。他住进来两三天后,有一天我从厕所回来,看到他趴在床上不动了,一只脚搭在床架子上,没穿袜子,像白纸一样的颜色。我感觉不对劲艾滋病自述,按铃叫医生。这一次护士来得很快,给他供氧。几天后他还是走了。

一周之内,我亲眼看到同病房的两位病人去世。给我们治疗的是广州来援助的中医院医生,用中西医结合治疗。他们很敬业,对我们这些病人很耐心,但前期医疗物资缺乏,病房缺少抢救仪器,没有插管,没有ECMO,有时候都没有什么抢救的过程就死了。而且这个病发展得很快,就那么两三天,人就不行了。

我在重症监护室住了八天,这个病区是35张床位,我所知道的有7个人死亡。第一天住进来的时候,隔壁房间的一个老太婆死了,走得悄无声息,亲人不在旁边。没有人哭,没有喊,周围的人也很平静,没有人惊恐,没有人说话,口罩下看不出表情。在这里死亡是悄无声息的。见太多了,当死亡是个大概率事情时,大家都麻木了。

生死关头自救

我的病其实也进展很快,住进去第二天就很严重,持续高烧38度多,拉肚子,拉出来的东西像鸡蛋清一样。最难受的是憋气,第三天,我去厕所,蹲下去突然感觉到胸部憋闷,像呛水一样窒息,脑子里一片空白。我努力撑了几分钟,踉踉跄跄挪回病房,立即把我的情况告诉医生。医生给我调整了中药,对我的呼吸调整很有好处。有些人反感中医,但广州来的中医根据病人的情况个性化施治,对我比较有效,两天后我的呼吸问题就得到改善。

我跟医生护士的关系相处很好,有些病人不愿意和医生说话,有的病人甚至对医生护士发脾气。有一次,一位护士给隔壁床的病人打针,护士穿着防护服,打针不是很方便,第一次没打准部位,那个病人就发脾气骂护士,我就去劝说,护士很辛苦很不容易的。我喜欢和医生护士交流我的病情,他们也很耐心。我总是感谢他们,“你们做得很好,我的身体有很大进步了,一定要巩固成果。”这样一个新的疾病应该怎么治,大家都没底,医生护士也需要表扬,给他们信心。

最初几天我胃口不是很好,但我知道,要想活命一定要吃,营养要跟上去。我就逼着自己吃,吃完了发给自己的那份,有时候旁边病床的人不吃,我就把他的盒饭拿过来吃。但吃得太多,又缺少运动,也造成了一些问题。在疫情之前,我有糖耐量异常的基础病,这是糖尿病的前奏。有一天半夜,我突然觉得浑身奇痒,我用手指去抓皮肤,使劲抠皮肤,皮肤都抠出很多血来,粘在被子上。抠了一个多小时,还是止不住痒,然后我就没劲了,全身冰冷,尤其是胸口,像结冰一样。我放弃了抠皮肤,放弃的那一刹那,人就松下来,大脑空了,身体空了,我有种幻觉,感觉自己要飘走了,是一种临死前要解脱的感觉。

有一阵子我迷迷糊糊,突然想起来是不是某种酸中毒。因为我自己有糖耐量的基础病,我也有意听这方面的讲座,所以在那一刻我突然想到我可能是糖耐量异常引起的酸中毒。我立即挣扎着坐起来,从床头柜拿杯子,喝了一大杯水,身体就缓和一些了。我平时看医生给病人做检测,知道病房有一台测血糖的仪器,我就自己去测了血糖,血糖指标28.9,正常人是6,这证明我的判断是对的,我的血糖超出正常人很多倍,必须降血糖。我注意到平时医生给病人降血糖,病房里有降血糖的胰岛素,我给自己打了十个单位的胰岛素艾滋病自述,然后又喝了一杯水,回到病床上躺着,身体渐渐舒缓。早上医生来查房,我跟他讲了我自救的经过,医生给我测了血糖,降到了8.9,医生夸奖我,自己把自己救过来了。

在重症监护室住了八天,我的核酸检测结果是阴性,症状也缓解了,我换到了普通隔离病房。 我的一些朋友就没有我这么幸运,我所知道的和我同在摄影爱好群的就走了五个。1月19日他们一行八个人到江滩户外拍照写生,拍完后一起吃了饭,然后陆续发病了。和我关系比较好的一个摄影爱好者,今年才58岁,身体很好,他比我晚五天住进医院,拖到重症了才住进汉口医院。有一天我收到他的信息,他微信语音跟我说:“哥,我感觉快不行了。”第二天,有人告诉我,他死了。他身体比我还壮实,如果早几天住进医院,可能能挽救回来。去年我和他一起去南疆旅游摄影写生,欢乐的场景还历历在目,今年我们约了一起去海南摄影,但他不在了。

治愈只是煎熬的开始

住院期间,我做的后四次核酸检测都是阴性,肺部吸收了,经过医院专家组综合审核,2月14日,我治愈出院了。我原来以为治好了病,生活可以回归正常了,没有想到后面还有漫长的被“隔离”的生活。

这个新发传染病,人们还没有完全认识清楚,医生对很多问题还未有科学定论,大家对这个病还是恐慌,我自己也恐慌。首先不知道是否会有终生后遗症。我1.72高的个子,生病前体重将近160斤,现在130斤,体重降下来30斤,吃东西补,体重也上不去,腿瘦得两根细棍子。呼吸不顺畅,胸口总是隐隐作疼,动作幅度大一点,气就会有点提不上来,气管和喉咙这个地方感觉被东西堵住了。晚上睡觉不踏实,容易被憋气憋醒,很难深度睡眠。我和其他病友交流,不少人反映有这个问题,一个治愈的患者说,走路走快了就喘气,要站住休息下才能继续走路。我准备吃中药调理顺气。

身体上的后遗症还不是最恐怖的,最大的是心理问题和社会问题。近来媒体陆续报道有治愈者复阳的问题,尽管复阳患者的比例很低,但我还是很害怕,担心自己的病情是不是会反复,会不会传染给家人。还有人说,这个病可能会像乙肝一样,终身携带,尽管科学家否定了这个消息,但大众还是很恐惧。

我回到家后很小心,我老伴有呼吸道的老毛病,身体底子弱,千万不能传染她。出院已经一个多月了,中间又去隔离酒店集中隔离了14天,其他在家时间,我每天除了吃饭就一个人呆在自己的卧室里,在家也是戴着口罩和手套,吃饭的时候我一个人独自吃,上完洗手间,我会用84消毒,还有我摸过的门把手等地方我都会自己消毒。从生病开始,我就不让女儿回家。

这个病很考验人性,它把人们分开,即使是我的亲兄弟姐妹对我也是有戒备的。我的亲兄弟叮嘱我,“你不要出去走动了,你的病还可能复发的。”他们本意是关心我,但我听了还是有想法。最让我难过的是我的亲妹妹,妹妹比我小很多,往常我最疼爱她,两家走动得很多,有好吃的我总惦记着她。但是自从我生病,她没有问候过我一次,没有给我打过一个电话,只跟我老伴通过一两个电话。在我病重的时候,我老伴给她电话,哭着告诉她哥哥快不行了。我小妹妹立即说:“不要跟我说这个,不要说这个。”把电话挂了。她可能觉得这是一个很晦气的事,这个伤了我的心。

亲兄弟姐妹尚且如此,外人对我们这类病人更是有偏见。尽管我们已经治愈了,但别人依然看我像看到病毒一样避而远之。我原来是一个爱热闹的人,退休十年,生活安排得满满的,我参加了武汉最大的一个户外群体,里面有摄影群、游泳群、骑行群、户外登山群。我生性乐观开朗,什么都玩,有很多朋友。那些微信群现在都冷清了,我曾经给朋友们发过微信,转一些预防新冠病毒的科普帖子,没有人回复。但武汉有个治愈的人复阳后死亡的消息报道出来,不少人都把这个帖子转给我,我自己已经看到这个帖子了,本来就害怕,还不断被周围人提醒,心里更难过。我已经被我喜欢的社会隔离了,没有人跟我交往,人们在语言上和行动上表达拒绝。在这个传染病没有百分百被人类攻克前,在疫苗没有出来前,人们认为我们这类病人是危险的,治愈只是暂时的。

出院这一个多月,我总共出了四次家门。第一次是我的电动摩托放在家门外充电,我想出门拔充电托,我才刚打开家门,腿迈出家门一步,有个原来关系很好的住同一栋楼的邻居,看到我扭头就走,她好像看到不洁净的东西,受了很大惊吓,手中的塑料手提袋掉到地上也顾不上,一下子跑得远远的,像躲瘟疫一样。那是我回家后第一次出家门,我是戴着口罩和手套的,看到她惊恐的眼神和躲得远远的背影,我觉得很受伤,关了门没出去。

第二次是弄健康码的问题。我出院大半个月了,手机上的健康码还是红色的,我问了病友有的人健康码已经是绿色的,我就走到小区门口的工作人员那里,想问问健康码究竟是怎么一回事。那个从机关来的下沉干部是个年轻的小伙子,见到我立即摆手说:“你别过来,站远点,站远点。”他觉得我像瘟神一样,我自尊心受到很大打击。

第三次是回家一个多月了,有人给小区捐爱心菜,在小区门口分发。那天我老伴没在家,我想去领爱心菜,社区干部看了我,立即说,“你不要来领,叫你家老伴来领。”大家对我的态度都是如洪水猛兽般唯恐避之不及。 即使是在自家的阳台上也不行。我家自带了一个70多平米的凉台,那是我往常休闲娱乐的地方,出太阳的时候,我跑到凉台上去晒太阳,想补补钙。然后社区干部就来跟我反映:有居民反映你到凉台上了,那是户外空间,有人比较害怕,希望你以后不要上凉台了。从此我再也不去那个凉台,想晒太阳,我只能呆在自己的卧室里,把双腿放在窗台上。阳光透过窗户照进屋子的一丁点可怜的阳光,对我已经是恩赐了,我把这叫“铁窗”生活。

第四次是我回医院去取药,在收费的地方,那个工作人员对我态度很差,我稍微把脖子往前伸一点点,她就喊:“退回去,退回去。”给我找钱,她把钱丢得远远的,我要自己费劲才隔着挡板捞出来。在等药期间,我想在靠近保安的一个座位上休息一下,保安立即让我到离他更远的座位上坐。

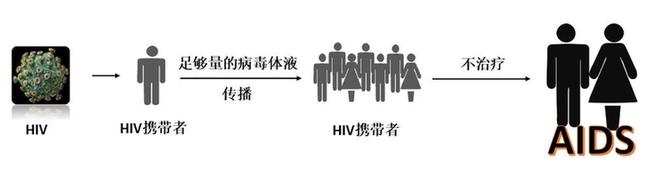

我觉得我们这类病人比艾滋病还让人害怕,人们对艾滋病已经有所了解,要通过接触传播,而对于新冠病毒的飞沫传播,还有传说中的气溶胶传播,人们很恐慌,觉得我们走过的地方都带着病毒,一路要消毒。

这个未知的传染病把人和人之间的关系弄得很紧张。大家认识有差异,亲兄弟、左邻右舍、共同兴趣爱好的朋友都疏远了。大家害怕这个病,对我们有顾虑,我是理解的。我在公共场合也会尽量做好防护,不给别人带来麻烦,但是我受不了别人毫不掩饰的偏见和嫌弃。现在存在一种隐性的鄙视链,全国人歧视湖北人,湖北人歧视武汉人,武汉人歧视生病的人,得非新冠的病人歧视新冠病人,新冠病人在鄙视链的最低端,哪怕是已经治好的新冠病人, 别人还是嫌弃,觉得我们身上带着某种病毒,是不洁净的。

新冠病人真的很可怜,我们也是在不知情的情况下感染上这个病毒,在医院经历了生死挣扎,身体上、心理上都有创伤,治愈后还要面对社会的偏见。很多新冠病人出院后都很压抑,我的一个病友跟我说,活着没意思,还不如当初死在医院好了,省了日后被人歧视。我原来是个很乐观开朗的人,也把自己封闭起来,不愿意出门,我现在变成了一颗“玻璃心”,我害怕别人的白眼。

这还是武汉封城期间我有限的接触到的很少人,我已经感觉到了冷落,大家不接纳我们这类治愈的新冠患者。我更害怕武汉解封,社会活动恢复,未知的冷漠让我害怕。大家不希望看到我们,我就自己藏在家里,自觉地远离人群。这个病传染性很高,我们坐过的地方别人不敢坐,我们走过的地方别人要消毒,我们给大家带来麻烦和恐惧了。

有一天,我在微信公号文章中读到哈佛大学校长在通知学生撤离学校的邮件,最后的一段话是这样的:“我们每个人都要懂得新冠病毒将考验我们在危机时刻所显示的超脱于自我的善良和慷慨。我们的任务是在这个非我所愿的复杂混沌的时刻,展示自己最好的品格和行为,愿我们与智慧和风度同行。”我看到这段话眼眶就湿了,也希望社会能向新冠患者展示善意,人们加强自我防护、保持安全距离是应该的,但不要在行为上视我们为洪水猛兽,刻意回避我们。我们身心已经受到伤害,希望我们的社会能走到一个成熟的文明的状态,能坦然接纳新冠治愈患者,能给我们宽容的环境,不要歧视我们,我们是同胞,不是敌人。

我今年70岁了,回顾我的一生,年轻的时候当过五年兵,在珍宝岛一线做过战地通讯员,退伍回来在农村做过大队党委委员,在县里做过团委书记,在市直机关做过宣传干事,在国企做过安全生产监督员,忙碌了一辈子。退休了,爬山、游水、摄影,日子过得很充实,本来以为会这样安稳地走向人生末端,突然遇到新冠病毒,一片开朗的天地突然被搅乱了,很多美好的习以为常的事情再也回不去了。我也不会刻意去惋惜,人生的美好我已经品尝过了,在2020年遭遇这么一场灾难,我在灾难的风暴中心,与死神擦肩而过,这是命运的安排,我坦然接受,也使得我去思考一些更为深刻的东西。

我以前喜欢参加团体活动,今年我暂时不会参加团体活动。以前参加团体活动,我能给别人带来知识,带来快乐。在社会还没有对我们这类人有正确认识和接纳前,我不想给别人带来不安。不能跟团体在一起,我也能找到自己的位置。现在封城期间,我关在家里看书,有时候兴致来了,我会一个人唱歌。

等到武汉解封了,我想背上相机,独自去采风。我喜欢自然环境,武汉有大江大湖,景色很壮美,我想拍东湖,远山、樱花、牡丹花、小鸭子、小鹅、早间的太阳、晨练的人们、嬉戏的儿童,我想畅快地呼吸,拍一切简单美好的东西。

/uploads/",@me) /}