>>写在开版之刻

在正能量扑面而来的时候,我们也将目光投向了生活在城市不起眼角落的小人物。

他们也许没有显赫的声名,没有高调的人生,他们只是在默默维系生计,在方寸之间企求属于自己的一份身安与心安。

但“小”,绝非渺小,事实上,很多人的背影足够伟岸。

我们,只想还原一个立体而真实的平凡人,发现命运的无常,发现人性的光芒。

小人物也有大情怀。记录他们,也就是记录我们这个时代。

周平把自己陷进沙发里,双眼通红。这位心脏外科医生,原本要接受肛周脓肿手术,但在身体检查中,意外被发现感染HIV病毒,他是来寻求帮助的。34岁的肖剑坐在他的对面,望着悲痛欲绝的周医生,就像看到4年半之前的自己……

在第25个世界艾滋病日到来前夕,中共中央总书记、中央军委主席习近平30日上午来到设在北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心石榴园分中心的北京市社区药物维持治疗第七门诊部,看望艾滋病患者。习近平强调,艾滋病本身并不可怕,可怕的是对艾滋病的无知和偏见,以及对艾滋病患者的歧视。艾滋病感染者和病人都是我们的兄弟姐妹,全社会都要用爱心照亮他们的生活。

而本文的主人公肖剑,江苏南通人,2008年4月25日确诊感染HIV病毒,他在上海一边工作,一边接受治疗,一边从事艾滋病公益活动。本报用一组看似有些凌乱的镜头,向您揭开肖剑和病友们的命运轨迹,在这个爱痛交织、自救互助的故事里,绝望和希望并存,误解和包容共生。(文中患者名字均为化名)

本报记者张楠

镜头1

他想过自杀,但汶川大地震惊醒了他,“不管怎么样,我还活着,那么就该好好地活着,不说惊天动地,至少不能浑浑噩噩”。

“我到底还能活多久?”11月23日,30岁的周平确诊HIV阳性,学医12年的他,心头产生的最大疑问,和其他患者并没有什么不同。

望着周平布满血丝的眼睛,肖剑说:“我是2008年4月25日确诊的,几年了,这病没有影响我的生活,昨晚我刚熬过通宵,准备工作上项目竞标的材料。我的朋友乌鸦已经感染了10年,北京病友孟林感染了16年,他们都活得很好。去年,我和澳大利亚的一个感染者拍过照片,他是在发现HIV病毒的1981年查出来的,如今已经是个满头白发的老头。”

“这病到底能不能治?”周平虽然是心脏外科医生,但对艾滋病知之甚少,“我上网查过,都说不能治。”

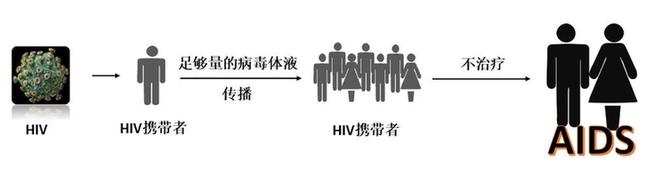

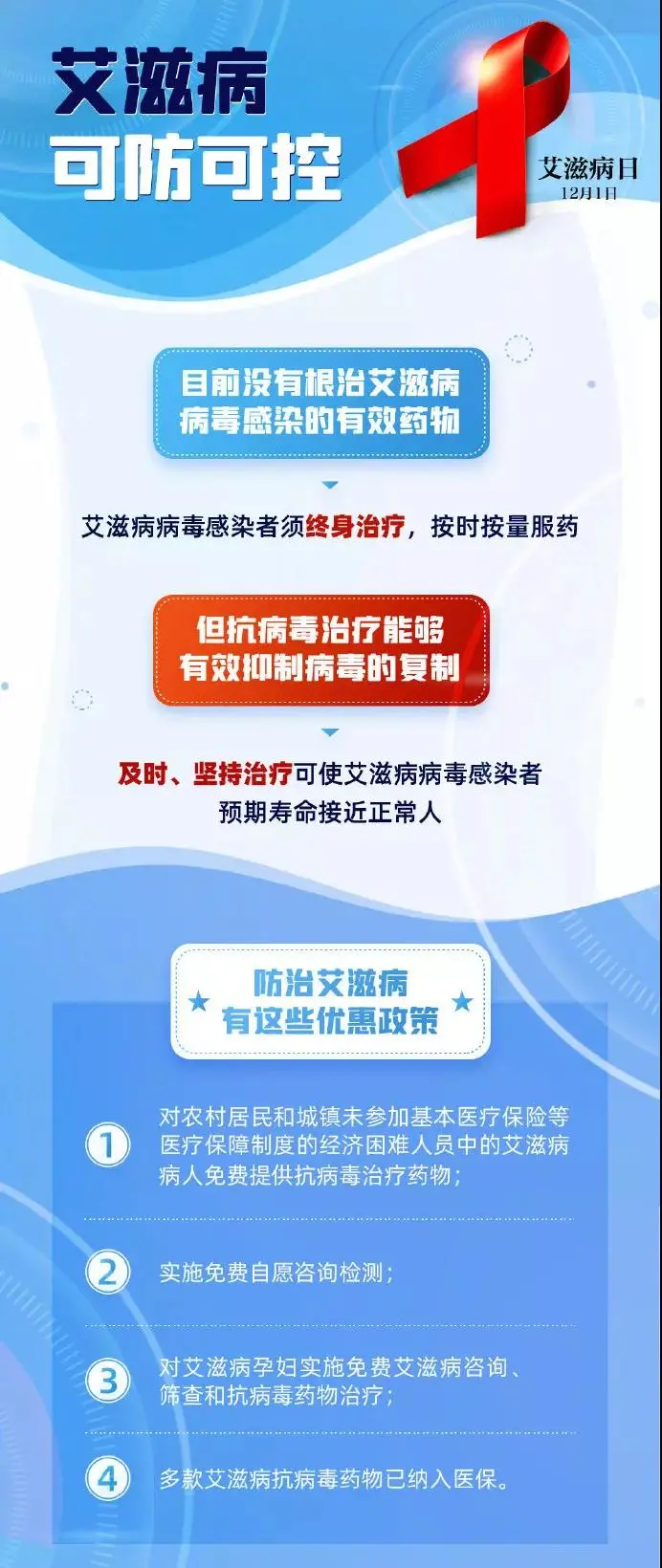

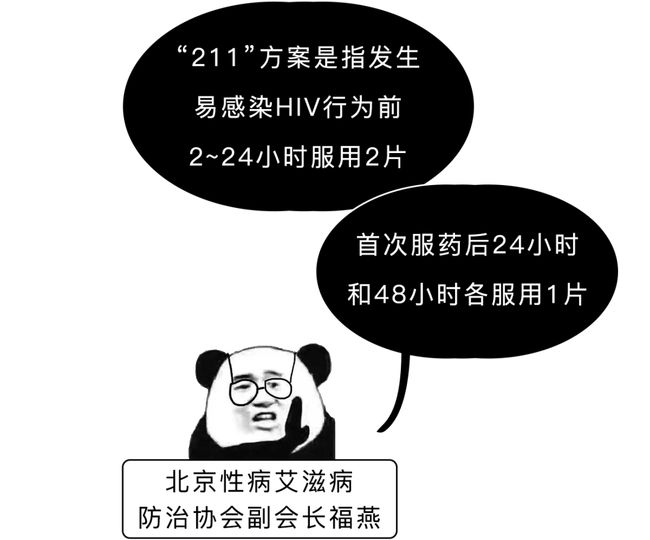

肖剑回答他:“1994年之前,几乎没药可治,那时候,艾滋病被叫做‘世纪瘟疫’。1994年,第一种抗病毒药物出现了,1997年,医生们开始用‘鸡尾酒’疗法治疗艾滋病。只要早发现、及时治疗、长期随访,虽然无法根治,但我们可以活40年以上,可以寿终正寝。”

“可是,我看到很多照片,他们……死得很惨。”周平仍旧疑虑重重。

那些吓人的图片和文字,肖剑刚确诊时也曾看过。在人生最灰暗的那段日子,他没怎么哭,但吃不下饭,睡不着觉,憋到最后,虽然空着肚子,但连胃液也呕出来了……

他想过自杀,一了百了,但2008年5月12日的汶川大地震惊醒了他。坐在电视机前目睹震区的生离死别,肖剑的泪水一次次决堤,他突然意识到——“很多人突然就不在了,我比他们幸运很多,不管怎么样,我还活着,那么就该好好地活着,不说惊天动地,至少不能浑浑噩噩。”

肖剑觉得,被怀疑和绝望击垮的周医生,那么像当年刚刚得到噩耗的自己。在这4年半的时间里,肖剑的业余时间几乎全部用来为病友做心理疏导,如今他是上海爱的家园互助小组的负责人,这个小组的骨干都是艾滋病人,他们用亲身经历和体悟,安慰那些濒临崩溃的病友。

肖剑和周平深谈了5个小时,刚开始周平只有只言片语,到最后两人已知无不言。周平道出了他的又一重困惑:“药的副作用是不是很大?”这时,肖剑的手机响了,这是他设定的闹钟,每天上午10点和夜里10点,会准时提醒他吃药。当着周平的面,肖剑倒水、服药,神情自若地说:“是药三分毒,有时候我会发点皮疹,有时候会有点头晕。”

周平的许多疑问都得到了答案,眼前这个健康而达观的肖剑,非常具有说服力。离开之前,周平半开玩笑地说:“你确定自己真得了艾滋病吗?”

镜头2

“以前我就是打打电脑、玩玩游戏,连给家人报平安都想不起来。感染艾滋病,或多或少地经历了一个死亡的过程。现在,我知道怎么去疼爱父母和家人。”

夜深人静的时候,肖剑常会打开手提电脑里的一段音频,里面录的是病友小强声泪俱下的自述,每听一次,肖剑心中最柔软的地方都会被深深触动——

“3年前,我得了肺炎,快不行了,同事们把我送到了金山住院部……我当时很纠结,要不要把自己感染HIV的事情告诉父母,后来我想通了:反正我快死了,再不告诉家人,恐怕就没机会了!爸爸妈妈从江西老家赶过来,二老轮流在病床边照顾我,生怕失去我,一夜之间爸爸老了许多,妈妈哭着对我说:‘如果这辈子不行了,下辈子我还要你做我的儿子!’”父母的不离不弃,给了小强活下去的勇气,他从死神的手中逃了出来。

偶尔,肖剑也会想到那些令他心如刀绞的案例——

刘江,他在32岁那年查出感染HIV,一度内心纠结,但还是选择如实告诉父母。

电话那边传来的是老父颤抖的声音:“你要是得别的病,我们肯定会来照顾你。你得的是这个病,我们和村里、家族里没法交代!我们都是本分人,不希望家里用过的水井没人敢用。你就一个人吧!该怎么样怎么样,等你人没了,我们去收尸。”

……

这4年半,肖剑接触过数百个艾滋病病友,其中主动将病情告诉家人的病友只占10%左右,“在将病情主动或被动告诉家人的病友中,大约有50%得到了家人温情的接纳。”肖剑告诉我这个数据,语气坚定,他在给我力量,也在给他自己。

“你呢,家人知道吗?”我把问题抛给了肖剑。

这个书卷气十足的男人陷入了沉默,过了一会儿,他慢慢地说:“4年半了,没有告诉他们,也没有把自己患病的事情告诉任何亲戚。父母对艾滋病不太了解,告诉他们只会增加他们的负担,也怕会吓到他们。我会寻找时机,总有一天会告诉他们的。”

说到这个话题的时候,肖剑的心情有点沉重,空气,有一些凝固。

“不过,这种磨难让我变得懂事了。”肖剑说,得上艾滋病让他“一夜长大”,“以前我就是打打电脑、玩玩游戏,连给家人报平安都想不起来,工作确实有点忙,但这只是借口。感染艾滋病,或多或少地经历了一个死亡的过程。现在,我对死亡和生命有了更深的理解,我知道怎么去关心别人,知道怎么照顾自己的身体,知道怎么去疼爱父母和家人。”

肖剑患病前,母亲经常在电话那头嗔怪:“好久没接到你的电话了,看来我不给你打,是等不到你打来电话的!”而今,肖剑一有空就和住在南通农村的父母通电话,其实只是聊聊家常:“吃饭了吗?吃的什么?外婆还好吧?天冷了,多穿点衣服……”

镜头3

刚患病的那段日子,肖剑非常消沉,不知情的同事和他打趣:“你不会得了艾滋病吧?”剖白之后,一切都和从前一样,几个同事经常会拉着肖剑去家里“蹭饭”,同事里的一对夫妻还邀请肖剑到自己家里住了一段时间。

2011年6月的一天,肖剑在电脑上打开了自己的病历文档,离开座位之后,他招呼同事小武过来查个数据,小武看到文档,愣了一愣,他悄悄地把文档最小化,当作什么也没有发生……

这次“自曝”,肖剑酝酿了整整一年。

拿到材料科学和国际贸易双学位,肖剑本科毕业,和朋友一起创业开公司,经济收入不错。刚患病的那段日子,肖剑非常消沉,不知情的同事和他打趣:“你不会得了艾滋病吧?”肖剑不置可否。

当肖剑动了把病情告诉同事的念头,曾有病友警告过他:“如果你没有把握让他们接纳你,还是不要说,也许你会因为这次坦白而丢掉工作、失去经济来源!”但是,肖剑不想对最亲密的同事隐瞒下去。

肖剑开始有策略地做起了铺垫,他时不时和同事们提起自己在做艾滋病公益活动,一有机会就和他们讲讲艾滋病预防、治疗的事情,还邀请他们一起参加公益活动。

在一次论坛活动中,上海公共卫生中心的齐唐凯医生讲到:“在有些国家的医院里,艾滋病人是和普通病人住在一个病房里接受治疗的,医生有时会在医院里和患者一同进餐。上海公共卫生中心为艾滋病患者做过100多例手术,没有发生过医源性HIV感染的事情。”上海静安区青年预防艾滋病服务中心的总干事卜佳青也现身说法:“我从事艾滋病志愿服务5年,平日里和艾滋病人接触,我和同事们都不会进行特别防护,握手、拥抱、一起吃饭都没有传染的可能。”——这些充满正能量的声音对肖剑的同事们产生了潜移默化的影响。

当肖剑觉得时机成熟了,就让小武成了“目击者”。

就这样把最深的秘密揭开,肖剑心中忐忑,但随后的两三个月,同事们对他的态度并没有发生什么变化,才让他悬着的心渐渐放下。终于有一天,小武来到肖剑面前,和他把话挑明了:“其实我们几个心里都明白,这些天,我们一直在帮你查资料。我们终于知道:为什么你不买商业保险,为什么你不能去有些医院看病,为什么你不能参加体检……”

那段动情的剖白之后,一切都和从前一样,他们照常一起工作、出差、吃饭、聚会。几个同事经常会拉着肖剑去家里“蹭饭”,帮他补充营养。同事里的一对夫妻还邀请肖剑到自己家里住了一段时间,给他做好吃的,每到早晨10点和晚上10点,他们会提醒肖剑“该吃药了”,夫妻俩从没和肖剑提过艾滋病的事情,提或不提,早已不再重要。

肖剑的绿色药盒上写着“坚持到底就是胜利”,药盒里有一张手写的吃药时间表,表格右下角写着“健康一生,坚持吃药。”腼腆的肖剑脸上挂着幸福的笑容说,这个药盒是一位不是HIV感染者的朋友亲手为他做的,他很幸运,并没有因为染病而失去最珍贵的情谊。

镜头4

在家人的支持下,“乌鸦”来到爱的家园实现“再就业”,他在这里找到了人生的新起点。小组的10名骨干都是艾滋病人。

上海爱的家园互助小组并不好找,办公室租在一家破败酒店的9楼,10平方米左右的房间没有窗户,摆进1个档案柜和3张办公桌,已很拥挤。

肖剑笑着说,这家酒店不太吉利,是上海人吃“豆腐饭”、办丧事的地方,但租金便宜,贵的,他们租不起,就连这便宜的,也可能会负担不下去。这间办公室,离为艾滋病人提供治疗的上海公共卫生中心只有5分钟步行路程。

2009年12月1日,在病友兰的家中,肖剑创立了上海爱的家园互助小组,小组的10名骨干、45名同伴教员和近600名组员都是艾滋病人。

10名骨干里有3位女性,其中,兰的故事最有传奇色彩。感染HIV之后,兰认识了患有艾滋病和血友病的林明,他们相爱了,结婚了,做过母婴阻断之后,兰生下了一个健康的女孩,如今孩子已经3岁。林明因为病情严重,最近一直在金山住院部治疗,兰守在病榻边照顾丈夫,孩子交给爷爷奶奶,逢年过节,他们一家人会在上海的家中团聚,吃顿团圆饭。

12月1日下午,我在静安公园的艾滋病宣传活动中见到了“乌鸦”,“乌鸦”是肖剑最亲密的战友之一,他们俩一样瘦高,一样爱开玩笑。除去每天四五个小时的睡眠,肖剑醒着的一半时间上班,另一半时间为互助小组奔忙,双卡双待的手机每天都被打爆,只用了3个月,就因为不堪重负快要罢工。“乌鸦”全身心都扑在互助小组的工作上,但他和其他骨干一样,没有工资拿。

在一家咖啡厅里,肖剑和“乌鸦”你一言我一语,把“乌鸦”的故事讲给我听。

“乌鸦”是在2002年感染艾滋病的,他原本在一家事业单位工作,病发住院后,“乌鸦”被下了“病危通知”,于是单位上下都知道了他的病情,最终他被领导“劝说请长期病假、回家休息”,此后的10年,他每个月只有900元的经济收入。

家人没有放弃“乌鸦”,抱着“治得了就治,治不了也没办法”的念头艾滋病人自述,妻子一直照顾着他,父母花掉了所有的养老钱来为他买药,家里的房子也卖掉了。然而,吃了不到一年的药,家里就弹尽粮绝了。2003年的某一天,“乌鸦”到上海公共卫生中心拿完药,在马路边整整坐了一个通宵,第二天一早,他把药送回了医院:“我不吃了,我活下来,没有钱生活,一样会死。”还好,不久国家就实行了新政策,“乌鸦”终于接上了免费的抗病毒药物。

在家人的支持下,“乌鸦”来到爱的家园实现“再就业”,他在这里找到了人生的新起点。

镜头5

当肖剑和病友们走进病房,张妈妈“扑通”一声跪在地上,颤抖着说:“求求你们救救我儿子!”……出院后,小张写了一封公开信,感谢所有帮助过他的人。

小张的病床底下,放着一筐红薯,还有几根胡萝卜。

距离2012年春节只剩两天,在上海公共卫生中心金山住院部,肖剑和来自北京、南京、杭州的3位病友一起去探望重病的小张。此时的肖剑,已经是中国艾滋病病毒携带者联盟的理事,也是华东地区感染者协作网络的总协调员。

小张是广西某高校的医学研究生,他很年轻,也很英俊,有一次打篮球的时候,他不小心摔伤了腿,因为艾滋病患者的身份,小张的最佳治疗时机被延误了,这次机会性感染最终发展成了骨结核,治疗花掉了将近百万元。小张全家来到上海,为小张寻求一线生机艾滋病人自述,父母为了给儿子治病,卖掉了家里的房子,然而仍旧无法负担接下来的治疗费用。

当肖剑和病友们走进病房,张妈妈看到他们,禁不住老泪纵横,她“扑通”一声跪在地上,颤抖着说:“求求你们救救他吧!求求你们救救我儿子!”肖剑赶快把张妈妈扶起来:“我们会想尽一切办法去帮他的。”

到了吃饭时间,肖剑才发现,那些红薯和胡萝卜,就是小张父母每天的口粮,每顿饭,老两口分吃一个红薯。张妈妈看到肖剑眼圈红了,还安慰他:“红薯既可以当饭,又可以当菜。”看到小张家里如此困难,病友每次去打饭,都会帮他带一份。如果医院食堂结束营业时发现有多下来的饭菜,也会给小张一家送来。

在病房里,肖剑和3位病友当场为小张捐出了13000元。天津病友李虎,虽然没能赶到上海,也把捐款让肖剑带到。之后,各地好心人又为小张募捐了10多万元。出院后,小张写了一封公开信,感谢所有帮助过他的人。

肖剑一向乐天,但目睹小张曾陷入的绝境,他偶尔也会揪心自己的未来——如果有一天,我也发生机会性感染、治不起病该怎么办?

镜头6

“以前亲戚朋友办喜事、丧事都不叫我,现在大家经常在一张八仙桌上吃饭。”“活着,有尊严地活着。其实,我不需要太多的关怀,能和别人一样正常生活就够了。”

2011年正月初四,肖剑和40多个病友来到上海奉贤的一个小村庄,他们在病友老夏的家里摘菜、炖肉、烧饭,足足摆了四桌,自给自足吃了一顿。

老夏是上海爱的家园互助小组的骨干,也是上海为数不多的敢于在镜头前露面的艾滋病患者。5年前查出HIV阳性的时候,老夏第一时间就把病情告诉了妻子,让她也去检测,妻子在惊恐中把这件事告诉了妈妈,不久全村都知道了……离婚之后,老夏和父母住在一起,亲戚们在路上碰到他,会警告他“不要到我们家里来”,亲阿姨都和他断绝了来往。因为受不了乡亲们的灼灼目光,老夏到寺庙里住了很长一段时间。

老夏告诉我,他曾经参与过讲述艾滋病患者遭遇的电影《最爱》的拍摄,他和四五个感染者与郭富城、章子怡、濮存昕等演员一起在山里生活、拍戏。有一次,一个工作人员想喝水,灯光师开玩笑说:“这里有两桶矿泉水,一桶是人喝的,有艾滋病,一桶是猪喝的,没有艾滋病,你想喝哪桶?”当时老夏正在旁边,心里非常不是滋味:“是不是我得了艾滋病,就连猪都不如了?”

然而,改变正在发生,也许没那么快,但真的在发生。

去年春节,当肖剑和病友们到老夏家中做客的时候,街坊邻居知道这一群人都是艾滋病患者,但他们并没有投来异样的眼光。5年前曾对老夏避之不及的那些村民,每个人都和他打招呼,有亲戚家里的灯坏了,也会叫老夏这个电工去修理一下。老夏开心地告诉肖剑:“以前亲戚朋友办喜事、丧事都不叫我,现在大家经常在一张八仙桌上吃饭。”

这个村庄潜移默化的改变,令肖剑更有信心。关于未来,肖剑的期许很简单:“活着,有尊严地活着。疾病没那么可怕,更可怕的是给疾病戴上道德的帽子,污名化,妖魔化。其实,我不需要太多的关怀,能和别人一样正常生活就够了。”

■后记

不久前,天津艾滋病患者小峰隐瞒病历接受手术,引发社会热议,这是一次推动艾滋病患者就医公平权的机会,究竟能带来怎样的改变,值得期待。

每到12月1日世界艾滋病日前后,肖剑、老夏、“乌鸦”都会很忙,但当这一股热潮散去,他们往往会失落地发现,他们所面临的现实仍旧严峻。

他们希望,更多的人能够了解到艾滋病的预防、传播和治疗知识,不再“谈艾色变”;他们更希望,艾滋病患者在就医、就业、就学、日常生活中遭受的重重困境能得到更多关注。就像肖剑所说的,他们所期盼的,就是像正常人一样生活。

征集小人物

如果你的身边有绝不渺小的小人物,如果你有不凡的凡人故事想与大家分享,请与本版联系:qnbxiaorenwu@sohu.com

SourcePh">

/uploads/",@me) /}