2015年11月30日,河南省上蔡县文楼村村口。 本文图片均为 澎湃新闻记者 许海峰 图

“这些树是20年前种下的”

和10年前相比,最明显的变化就是从上蔡县城通往文楼村的这条笔直的乡村公路,路旁的水泥杆上挂着“文明示范路”的标牌。马路旁的杨树茁壮粗大,据文楼村村民刘义说,这些树是20年前种下的。那时,恰逢当地的“卖血致富”最火热的时期。

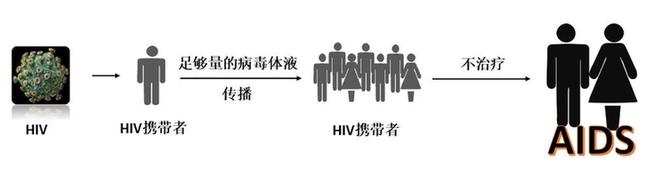

20世纪90年代初,一些私人和血液制品企业擅自在河南省设立单采血浆的站点。所谓单采血浆,就是把采到的血用离心机分层,只要血浆,把红细胞回输卖血者。违规操作加上器械消毒不严格,最终造成艾滋病病毒在卖血人群中大面积传播。

1995年3月,河南省卫生厅和公安厅开始大规模取缔泛滥成灾的血站。按照1999年11月和2001年4月国家卫生部门的调查,43%左右的卖血者感染了艾滋病毒。当时,河南省拥有艾滋病人100人以上的重点村为38个,而上蔡县就占22个。

2006年4月5日,一村民在坟头祭奠因艾滋病而死去的妻子。

有时候人不如树。10年前我们在上蔡县认识的熟人里,很多已经没有了。幸好,我们还是找到了刘义。

刘义也是当年因卖血而感染艾滋病的。他一米七二的个头,穿一件浅棕色的立领棉衣,脚上的浅棕色皮鞋擦得很干净。现在,他跟着下乡送货的车做销售,推销一些副食品,加上提成,每月大约能挣2000元。他的妻子则在县城的三金门业工厂干活,拿1000元左右工资,每天干九小时活。除了两人不稳定的工作,他们还种了一亩多麦地,每个季度领1900多元政府发放给病号及家庭的低保补助。

上蔡县文楼村的艾滋病疫情刚被发现时,村民们都很恐慌。刘义还记得,当时村口有个卖热豆腐的摊贩,来了个染病村民刚坐下,其他人就跑开了。他吃完豆腐,老板就把用过的碗扔了。

2015年11月24日,上蔡县下了冬天的第一场大雪,刘义在自家院子。

2004年,国家提出的“四免一关怀”,即向艾滋病感染者免费提供抗艾滋病病毒治疗药物、免费匿名检测、免费实行母婴阻断,对艾滋病患者的孤儿实行免费上学,使孤寡老人得到照顾关怀。在感染艾滋病的几位村民看来,这从很大程度改善了他们的生存状况。

现在,刘义每天坚持服用三种抗病毒药物,早晚各一次,由政府免费发放。不久前,检查身体,他的CD4细胞值保持在500左右,勉强达到普通人正常值的下限。CD4细胞是人体免疫系统中的一种重要免疫细胞,由于艾滋病病毒攻击对象是CD4细胞,所以其检测结果对艾滋病治疗效果的判断和对患者免疫功能的判断有重要作用。刘义说,身体比十年前好了一些,但仍旧避免不了每年经历一两次严重的感冒。艾滋病病毒破坏人体免疫系统,使患者丧失免疫功能。因此,艾滋病病人易感染各种疾病。

2015年11月24日,刘义每天吃的药。

尽管如此,刘义半天时间几乎抽掉了一包烟。谈及身体不好,为什么不把烟戒了。他尴尬地笑了笑,解释道,在乡下跑销售见人就得发支烟。他总是竭尽所能多干一些活,一心想着为儿子多留点家底。如今,他的两个女儿已经出嫁,小儿子在外地念大学,一年五六千学费加每月生活费,是家里最大的一笔开支。

在农村,娱乐生活相对贫乏。休息时间,他和老伴在家看电视剧,偶尔也会和村里人打一块钱的麻将。进入冬季,当地室外的气温不高,午后的阳光增添了几分暖意。在一户人家的大门口,四个村民架起了一张桌子,围坐在一起打扑克,旁边站着三五个看客,其中一个就是范勇。

“绝对不谈孩子”

范勇看上去就是个生性乐观的人,时常满脸笑。他个子很高,戴黑框眼镜,穿着件配毛领的棕色皮衣。他的父亲从八十年代起,就开始卖“全采”血,却一直不许他去,且再三嘱咐卖血不好。

他参与卖血时,上蔡卖血的高潮已经过了,当地一些村民选择坐车去附近的城市卖血。1995年春天,他跟着几个年纪相仿的村民,坐着“呼啦呼啦”的破旧大巴,赶去河南省新乡市卖了第一次血。范勇回忆起这一切时,跟其他几个病号不同,连说起后悔,脸上都依然挂着笑。

2006年4月5日清明节,范勇走在麦田里垒起的坟头间。

在那之前,二十多岁的他从未出过远门。在范勇心中,卖血就是当时一件时髦的事,因为那时身边几乎相识的年轻人都参与其中。用他的话说,自己赶了一回后潮流。从血站出来,他直奔新乡市商业街,买了几件新衣服,卖血得来的七十块钱,在兜里还没揣热就花光了。回去之前,没见过火车的他还专程去了趟新乡火车站。至今,他还能清楚地记起,当时独自沿着铁轨,一节一节数火车的事。

前几年,范勇带着药南下打工,在广州开货车。据他说,村里的艾滋病病号外出打工,可以向村卫生所申请,将原本按月发放的抗病毒药品,一次性领取一年或半年的量。当地的工作机会不多,辛苦的活也挣不到太多钱,一些正值壮年的病号,便会选择带着药去外地务工。身体实在支撑不住,再回老家养病。在上蔡县,政府给每一个艾滋病病号发放了一张特殊的医疗卡,可以在当地县城医院免费就诊。

近两年,身体虚弱了些,他就没再出远门,在村附近的工地,找了粉刷外墙的临工做。但对于他的身体而言,这类工作太辛苦,又是高危作业,因此每次他总是做一段时间就中断了。最近,他右肩上长了一个淋巴结核,吃了三四个月药,仍未见好,便一直闲在家里。

范勇现在借住在一间破旧的小屋里,床头不远处艾滋病自述艾滋病自述,大大小小的药瓶堆放在一条木椅上。屋对面就是他还未竣工的三层洋楼。盖新房不仅花光了所有积蓄,还欠了十几万外债。他的妻子也感染了艾滋病,但通过母婴阻断治疗,两个儿子都很健康,这栋新房就是为儿子结婚准备的。

2015年11月24日,范勇在自家宅院逗狗。

2011年11月29日,河南省艾滋病防治办公室的专家就曾告诉新华网的记者,当年河南省艾滋病母婴阻断成功率超过了95%。

曾经,大批媒体涌进村子,曝光了文楼村的艾滋病疫情,也给他们扣上了“艾滋病村”的帽子。有的村民外出务工,雇主一看身份证地址就拒绝了。近几年,国家加大了对艾滋病相关知识的宣传,情况有所改善,但他们还是担心影响到下一代。

采访时,范勇与其他几位病号很默契,都强调说:“绝对不谈孩子。”

“死也要死在家里”

为了供两个女儿和一个儿子上学,张柳军始终没有花钱盖新房,连院子里的砖墙都不曾翻新。夫妻二人在县城租一个摊位,起早贪黑买服装,“一个月能挣三千多元,辛苦一点没关系”。

2015年11月24日,张柳军家的一本艾滋病防治宣传册。

在村里,张柳军算是一位传奇人物。他1992年去深圳打工学修车,是村里最早一批见过外面精彩世界的人。

1995年,因妻子生孩子奶粉不够喝,张柳军在砖厂工友的怂恿下,上午卖血,下午赶回厂里干活。几次下来,感染了艾滋病毒。

8年后,正在深圳打工的张柳军病发。咳嗽、高烧,与当时“SARS”症状相似,当地医院一度把他当作“非典”病人医治。张柳军冒着误诊的风险向医院隐瞒了真实病情,他有自己的小算盘:“当时一个非典病人要6个医护人员来医治,他们每个人身上穿的都是特别隔离服,每套150元,6套900元。如果我不是非典病人,这些费用都需要我自己来承担,我哪里出得起。”

最后,张柳军还是被查出艾滋病,花去打工挣到的8万元,还欠了医院1万多元医疗费。

出院后,张柳军还发着烧,非典时期也进不了车站,他就偷偷地从后门溜进去。“怕死在外面,一心想着要回家,死也要死在家里”,张柳军甚至向同乡提出,只要帮忙把他送回家,愿意出15000元,但没人敢。

回到家里,张柳军几乎见药就吃,既吃中药,也打点滴,总算保住了命。

“死了什么都没”

几天前,上蔡刚降了初冬的第一场雪,融雪后青绿色的麦地里泥土稀松。周存念朝儿子的坟头走了几步,鞋粘上了一层厚土,步子放慢了些。他穿着件黑色的棉衣,个头不高,体型偏胖,并不抽烟的他,兜里揣着一包红旗渠香烟。2007年7月25日,周存念的儿子——13岁的周墩因感染艾滋病去世,坟头安在十里铺村一片广阔的麦地中。当提出请求想去望一眼周墩的坟头时,周存念语言有些闪躲,还反复问了几次“真的要去吗?”

2006年4月5日清明节,一名妇女走在麦田里垒起的坟头间,烧纸祭奠亲人。

下午三点半,正值学校下午课休时间,孩子们的嬉闹声从不远处传来,这片麦地西头是黄斌希望小学。周墩就曾在那就读,念到小学四年级。

周存念站在麦地里,眯着眼望向田埂尽头的一堆房子,指着处西面土墙残旧的平房,那是他的家。进门是一个局促的院子,空地里堆放着些红砖,显然改建还没完工。院子南面有一处三间屋的平房,内墙刚粉刷过,厅屋与卧室之间显露着旧屋的门楣。当地政府补贴了周存念家6000元,加上向亲戚借的债,不够重建,他就凑合着把老屋翻新了一下。

在这间不足二十平米的厅屋内,一台14寸老式国产彩电摆放在左墙角的木椅上。1993年末,周存念带着妻子秀梅在外躲计划生育,用卖血赚来的1400多元在河南济源买了这台14寸如意牌彩电。

周存念用卖血赚来的1400多元买来的电视机。

秀梅是他家目前唯一的艾滋病病号。1993年的一天,秀梅像往常一样赶去血站卖血,800毫升标准的血袋还未抽满,就晕了过去,这才发现自己已经怀孕。当时,她怀的孩子正是周墩。如今,八年过去了,但她从未去过儿子的坟头。

周存念一直怀疑儿子染病另有因由。2000年,七岁的周墩身体比同龄的孩子弱,时常生病,因此经常在村里的私人诊所推静脉针。周存念回忆说,在那家诊所打过针的人,好几个染了病。

在父亲的心中,周墩是个苦命的孩子。三四岁时,秀梅外出打工,周存念在窑厂干活,无暇照顾家,他便被留在临近姥姥家生活。有一次,他和几个表兄妹跟着姥姥出门,在村头的一座小桥下捡了一包“闻到死”老鼠药。他以为是方便面的调料,撕开就往嘴里倒。倒地的时候,他手里还拽着另一包,被跟在身后的姥爷及时发现,立即送去诊所打了一剂强效的解毒针,才保住了性命。

2005年,周墩被检查出得了艾滋病。起初,他左边大腿出现了大面积的疱疹,后来又患了脑炎。2006年上半年,母亲带着他住在县城医院治疗。一段时间后,病情好转就出院了。但过了将近一个月时间,病却再次发作。第二次,他病得更严重了,住院八个月后,经历了双目失明和无休止的头痛,周墩还是没能熬过去。

周存念说着停顿了一会,补了句刘义说过的话:“死了什么都没”。

“我好想把我的故事写下来”

2006年4月,上蔡县后杨村的张莉莉曾和周墩住在同一间病房。那一年,她也病得厉害,心脏、脾脏和胃都出现了问题。病发后,丈夫离开了。同患艾滋病的父亲守在病床前照顾她,而两岁的女儿便托给母亲看管。时隔九年,她仍记得住同一间病房的周墩——“那个母亲抱在怀里,一直喊着头疼的孩子”。

2006年4月7日,张莉莉躺在病房里,她和父亲同为艾滋病病毒感染者。

病愈后,张莉莉改嫁,带着女儿一起搬去了离娘家两三里远的南大吴村。现在,她三十六岁,梳着马尾,脸色蜡黄,坐在屋里仍穿着棉鞋,裹着羽绒服。因为体质太差,没有力气干活,多数时间她都不会出门。

1994年冬天,张莉莉与两个比她年长两岁的姐妹相约,一同去了县城医院卖血。2004年,政府为卖过血的村民提供艾滋病检测,她们仨都感染了。张莉莉只去县城医院卖过六次血,可偏偏她染了艾滋病。再次说起这件事,她不经意间显露出一脸无辜。

2015年11月26日,张莉莉站在麦地里,远处是他的父亲和祖父母的坟头。

当地一位不愿透露姓名的知情人告诉澎湃新闻记者,当地疾控中心的数据显示,截至2015年9月30日,上蔡县确认艾滋病感染者一共8582人,今年前九月共计约有100人死亡。刘义说,也许再过十年,他们的遭遇便会被人们淡忘。张莉莉目光凝视着远方,在一旁侧着脸,沉默了许久,突然说了句:“我好想把我的故事写下来。”

(上蔡县艾滋病患者张莉莉自述:)

(文中受访者皆使用化名)

/uploads/",@me) /}