首页 > 社会 > 热点 > 正文杭州:毒品犯罪下的艾滋病人2003-07-08 13:55 作者:李菁 严峰2003年第26期

单纯从毒品角度看,相对其他城市而言,杭州的情况并不十分严重。但在毒品、犯罪与艾滋病相互交织、纠缠不清这方面,杭州作为样本之一,显现了城市发展的困境与尴尬

单纯从毒品角度看,相对其他城市而言,杭州的情况并不十分严重。但在毒品、犯罪与艾滋病相互交织、纠缠不清这方面,杭州作为样本之一,显现了城市发展的困境与尴尬

警察与小偷的黑色幽默

6月19日晚上8点左右,在杭州市古荡区一家超市门口,如约而来的区刑侦中队“反街头犯罪活动小组组长”施警官答应带记者去探访这里的“艾滋病”小偷。

“这片地区处于城乡结合部,周围有许多学校,学生多,又全部是这种露天的小摊,他们最爱挑这种地方下手。”琳琅满目的小摊前,挤满了兴致勃勃、学生模样的年轻人,身着便衣的施警官和同事许警官一前一后,穿行在熙熙攘攘的人群中。

其实施警官对自己“猎物”的一切情况,早已了如指掌,“他们大多是租住在附近民房里的吸毒者,身上又携带艾滋病毒。”身材魁梧的施警官介绍说,活跃在这一带的吸毒者有十几个,大部分来自广西某县,因共享针头吸毒而感染艾滋。“看到了吗?那个人就是!”施警官突然指向正在过马路的一个脸色黯淡无光、身高刚刚超过1.6米、头发披散着有些零乱的小伙子。

“他们每天晚上出来,就是偷东西,然后买毒品。”许警官一边向记者介绍情况,眼睛却一直警惕地看着往来人群。“我们经常这样跟着他们,一直等他们正在偷时,把他们抓住,让他们把东西归还失主。然后,放了,没办法。”许警官双手一摊,无奈地摇摇头。有趣的是这些人在被抓时也从来不反抗,“因为知道抓了之后我们还得放他”。

“我们也不是没主动出击过,前段时间主动打击过两次,抓了这些偷窃团伙,打击完两天之后,这些人又回来了。”携带艾滋病毒的违法犯罪分子应该怎么处置?这不光是施警官所在一地公安部门所面临的困惑。当天下午,记者在杭州某区公安分局采访,谈起这个话题,在座的三位警察显得毫不为奇。其中一位说,他第一次抓到携带艾滋病毒的小偷后,“我们报防疫站,他们登记完就走了。我们问,人怎么办?防疫站说他们不要。我们也没敢把他们关起来,那么多人关在一起,如果他把别人感染了,谁负得起这个责任?”

从某个角度看,警察与小偷的故事更像一个黑色幽默。“我们每天跟这帮人打游击,一天不下6趟。每天上午9点一直跟到这一带所有夜市收工。抓进来,至多帮事主拿回物品,然后放人。”古荡区某派出所副所长面临同样的尴尬和无奈。

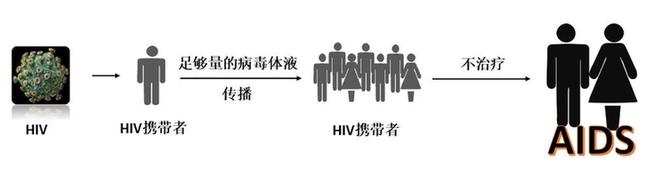

根据杭州市禁毒部门今年5月的一份文件,自1997年至今,该市“在涉毒人员中已查出艾滋病病毒感染者116人”,其中,77.45%是经吸毒感染,年龄最小的只有12岁。

一个警察与艾滋病携带者的碰撞

“放心吧,我没有艾滋病。”与孟军(化名)见面采访的时候,他突然半开玩笑似地冒出一句。看似轻松,他却曾有过一段不为人熟知的特殊经历。

2000年,在杭州某中心地段派出所工作的孟军抓了一个吸、贩毒团伙,其中一个重要人物叫莫文强,既吸毒又贩毒,来自广西陆寨县。“我们去抓他时,他要逃。我和几个警察把他围住,他说:‘我有艾滋病,你们不要过来。’当时觉得他可能在吓唬我,还是冲上去抓他。”

扭打过程中,孟军的右手被手铐划破,出了血。对方的牙也出血了,后被送进“强制戒毒所”进行检查。7天后,检测结果表示,莫文强的确是HIV病毒携带者。当时和孟军一起执行任务的另一个警察手指甲翻起,也出了血。两人到浙江省疾病防治控制中心做血检。60天之后才能知道结果,这段时间对他而言是彻底的“煎熬”。“你很难想象我当时那种复杂的心理……我想,我有老婆孩子,如果真感染上了,这辈子就毁了,我多无辜啊……”孟军坦率地说,那段时间他经常在梦里惊醒,总是设想着最坏的结果。他一个人承担了全部心事,对同事、家人都没提及此事。

就在这段时间,孟军接到戒毒所的电话,告诉他里面没法关艾滋病人,要放人。“我找疾控中心,告诉他们案情,莫文强本人贩毒,已构成犯罪应该负刑事责任,不能随便放。对方回答说,国家卫生部拨给卫生厅防艾滋专款只限于用在艾滋病的预防和宣传,没有专款专门关押这批艾滋病人,也就是说,这样的人没地方可去。”结果,在戒毒所7天后,莫文强被放走了。而其他“没得病的”团伙成员,或被劳动教养,或被判刑,最高的13年。

后来孟军参加过省内组织的禁毒培训,一位法律专家被邀来讲课。孟军又跟专家谈起他的经历和困惑,专家也面露难色,只是说向上面反映一下。“这时我感觉法律上的缺陷太大了,花了这么大代价抓他,最后却不了了之。”“他是吸、贩毒双料货,还有扒窃、嫖娼,这样的人放到社会上是一个多么大的危害。”孟军说他开始本能地想不通。后来,“尽量不抓”这些带艾滋病毒的吸毒者,“说实话,这些人我也没办法,只能躲着”。

孟军说,莫文强现在仍在杭州,只是不敢再到他的辖区。来自公安部门的一份文件中称,这个莫文强在从2000年以来,数十次因吸、贩毒被不同的区公安局,以及禁毒支队、禁毒大队等抓获。

法律的真空地带

放大来看,杭州警方所面临的问题更具全国性,《中华人民共和国看守所条例》中规定:看守所收押人犯,应当进行健康检查,有下列情形之一的,不予收押,其中第一条就是“患有精神病或者急性传染病的”人。《国务院强制戒毒办法》第二十条也规定:“患有急性传染病或者其他严重疾病的”不宜收入强制戒毒所,而应当限期在强制戒毒所外戒毒。“看守所不收、劳改场所不收、监狱不收,法律到他们这里就中断了。”孟军说,他曾抓过一个来自新疆的吸毒者,对方告诉他,听说公安对艾滋病人没有办法,“他是故意染上的”。

“社会保障制度也有缺陷。这些人的身份是双重的,他首先是犯罪嫌疑人,其次又是需要救治的患者,我们希望有一个完善、明确的处理机制。”杭州上城公安分局某派出所所长告诉记者。但对这部分群体的消化机构到底应该以谁为主,卫生、公安还是司法?经费由谁出?专业场所、专业人员如何解决?这些都是具体的现实问题。

孟军讲了一个小插曲:第一次抓莫文强时,莫突然抓起一个打火机吞了下去。“送到监狱系统的医院,医院也特别为难,说,给一般病人做手术,很多器械消了毒还能再用。给艾滋病人动手术,所有的东西只能扔掉,所以手术费用特别高。如果不治疗吧,他真的出事的话,公安还得负责。好在最后用其他方式将这个打火机排了出来,否则国家给派出所的财政拨款就这么多,还没来得及提高民警福利呢,全被艾滋病人犯罪者治病花掉了,这不出力不讨好嘛!”

让警察们更担忧的是这部分特殊群体对社会形成的潜在威胁。上城公安分局的章所长说:“他们的心态大多很扭曲,普遍怀有厌世心态,对社会缺乏仅有的一点责任感和义务感。有些人觉得自己的处境也是社会不公造成的,甚至潜意识里还会有一种报复心理。报复的方式,一是重复性地犯罪,二是将艾滋病毒感染给他人。”

孟军抓到的吸毒者后来被查出也是艾滋病毒携带者,他们告诉孟军,“收成”好的时候还要到外面嫖女人。他们嫖的女人大多是“档次不高”的站街女,也不懂得使用安全工具。这些暗娼再把病毒传染给别的男人,“这些人或许还有家庭,有孩子……想起来,真是可怕”。

“应该有部门把这部分人管起来。”施警官说,“这些人的身份只有我们警察知道,别人根本不可能知道,太危险了。”在杭州警方内部的网站上,这些携带艾滋病毒的吸毒者被公布在上面,“这是惟一的办法”。

今年3月,杭州市两会期间,一位来自政法系统的人大代表提交了一份《关于切实重视解决感染艾滋病毒的吸贩毒违法犯罪人员收容治疗问题》的议案,建议在杭州建立收治这类人员的工作机制,对这类因艾滋病等传染性疾病而难以执行劳改或劳动教养的人员进行封闭式集中收容、观察、治疗。但其中涉及的资金、人员配置、场地问题,显然不是某个部门单独能面对和解决的。与此同时,据浙江省公安厅禁毒处一位工作人员介绍,温州已开始筹建一专门收治传染病的违法犯罪人员医院。

一位警察在采访中半天玩笑地说,对待这些“艾滋病小偷”,惟一的办法就是“等他两年后死掉”。但情况显然并不这么简单。城西某派出所尹副所长说,在他辖区内的“老面孔”中,“上一代”的艾滋病感染者基本上都消失了,前些日子,一个姓钱的“常客”手已经烂得抬不起来了。“前一次,他还被抓进来过,这几天,我们一直没看到他,很可能已经死了。”“以前活动在这个地区的只有十几个,现在远远超过了这个数字,而且不断有新面孔增加。每增加一个,城市里的威胁又多了一份……”

“以前提起艾滋,总是觉得离我们很远,现在看起来,艾滋病其实真的离我们很近很近。”一位警察忧心忡忡地说完这些话。■

一位艾滋病吸毒者的自述

陶某,广西壮族人,1982年12月出生,只上过一年学,艾滋病毒携带者。陶某已是地区派出所里的常客,当时他一个人坐在超市门口的花坛边。记者问是否可以和他聊一会,他淡淡地抬起眼,没有拒绝。

我老家在广西柳州××县。原来有老乡在这边,说在这能打工挣钱,5年前,我偷了家里的200块钱跑过来,想找工作给家里挣钱,至少每个月寄五六百吧。但是我没有文化,刚来时我个子又很小,一米五几,很瘦,干什么都没人要。

一年多也没找到工作,很苦闷。1999年左右,一个老乡让我吸,我就吸了。2000年因为吸毒被送进戒毒所,医生帮我抽血检查,防疫站的人跟我说,我才第一次知道“艾滋病”。我害怕,经常想这事,晚上睡觉睡不着,一个人掉眼泪……我在这里的老乡都吸,最大的40多岁,最小的18岁,都来了不久。现在大家肯定是怕了,可也来不及了。

家里只有奶奶和爸爸了。他们不知道我在哪儿,我也不想告诉,免得他们担心。他们也不知道有这个病,前几天我还梦见死掉的爷爷,夜里醒了,眼泪都掉了,哭,真的哭。我没有勇气见他们,一点勇气都没有。如果爸爸知道,他会过来找我的,家里就我一个孩子。

老家都不知道这里有我们很多人。已经有两个快不行的时候回老家艾滋病自述,死在老家。死前脚全部肿起来,身上的肉也一块一块烂掉,很吓人的。我和老乡之间从来不谈艾滋病这个话题,大家都很怕,他们也从来不跟家里联系。

我被送到戒毒所五六次了。在里面信心很足,一出来又不行了。毒是戒不掉了,现在是各用各的针头,不要去害别人。生活来源就是靠偷。我知道偷一点都不好,但没有办法,离开这个圈子我也生存不下去。有时候偷不到钞票,他们分给我吃的。有时候我们也吵架,因为有的人贪污钱,不平分(偷来的钱)。我们经常为这事打架。

我一般一天能偷四五百块钱,四五个人平分。有时候一天都偷不到,只好饿着肚子。买毒品一天要一两百块钱,剩下的买东西吃,每天就像这样。晚上出来转一转,12点回家了,几个老乡住一起艾滋病自述,没有电视,也不聊天,打上一针昏睡过去。睡到早上10点以后,12点吃完中午饭,再打一针睡觉。每天早晚各一次,我的毒瘾算小的,瘾大的每天要打四五百块钱。

西湖我去过,蛮漂亮的,有时候我们四五个人会去那边偷。别的地方没去过。有时候偷到钱包,人家有身份证和卡什么的,我把钱拿出来,把钱包扔到大街上。偷钱主要是为了吸毒,被抓进去十来次了,都放了。像我们这样的人,最多活五六年。如果人生重新来,我会好好读书,再找份工作,好好做一个人……

(采访中大部分时候陶某都是面无表情,眼睛空然无物地盯着脚下二三米远的地方,只有谈及老家亲人时脸上才些许柔和。他家在山村里,至今不通电话。采访结束后,伸手跟他告别,小陶犹豫片刻后把手递过来。溽热的夏季,握住的,却是一双冰凉的手。也许是一个多小时的谈话耽搁了他的“生意”,已经被我们送到站台、说好要回家的他在我们离去后突然又向热闹的人群走去,又小又瘦的身影顷刻间就消失在熙熙攘攘的人流中。)■

0