艾滋病戒毒学员们签名表达自己远离毒品、挑战艾滋病的决心。

一位“同人”的自述:

开房后恐艾大把大把掉头发

小团(化名)有一个旁人看来破碎的家庭。从他记事起,爸爸妈妈就从来没停止过吵架。11月29日晚,和记者谈及自己家庭,小团语气中显得很平淡。上小学不久,他父母就离婚了,此后小团一直跟着母亲过,“母亲对我非常好,那会儿她也想再找一个(男人)结婚,但怕我受委屈,后来就放弃了。”

小团说,后来父亲从未看过自己,也从未给过任何生活费,他们的日常生活费“全靠母亲打零工一分一分挣来的”。为了让母亲省心,小团“命令自己”必须好好学习,小学,初中直到高一,他一直都是班里的尖子,但除了学习,他并没什么人际交往。

但高二分科后,选择了理科的小团却开始跟不上,并慢慢因此而开始失眠,“变得压力很大,但不能跟妈妈说,怕她伤心。”之后,一次偶然的机会,一个同学邀请他加入了一个看起来很特别的QQ群。

“里面都是男的,但大家聊的话题很开放。”小团说,当他试着在里面说话时,很快有人热情搭讪,熟悉之后他才知道,原来这是个“男男”同志群。

尽管如此,小团却没有离开这个群,原因就是“这里很有归属感”,其中一个40来岁的男子更是常常与他聊,“有种父亲的感觉。”

就在某年的一个世界艾滋病日前夕,这个男子约他出来玩,“什么都不懂”的他懵懵懂懂地就跟那个男子在一家宾馆发生了关系。“知道那样不好,但又不想让他不高兴。”小团说,后来他开始出现感冒、低烧等症状,“到了12月1日那天,刚好看到电视台有介绍艾滋病知识的短片,里面提到的症状跟我的几乎一模一样。”这时小团才突然想起那次“没有用套”。

小团说,看完电视片,他感觉“整个天都塌下来了”,“脑子里只有一个念头,会不会死,会不会死……”

半个月时间里,小团每天都生活在极度恐惧中,后来开始大把大把地掉头发,这更加剧了他的恐惧感。

“后来遇到一位防艾志愿者,跟着他去做了一次检查,最后确认没事,才松了一口气。”小团说,之后他再去医院查,才知道自己掉头发也并不是因为“艾滋”,而是因为极度焦虑,患上一种叫做“斑秃”的脱发病。

“心病”解除后,小团在医生的治疗下,头发又长了出来,但是,小团并没有脱离那个群体,“离开了那里,我不知道谁还会听我说话……”

戒毒所里的艾滋学员:

吸毒后糜乱的生活让我染上病毒

11月30日上午,久违的阳光洒在山东省戒毒监测治疗所(下文简称“监治所”)的操场上,戒毒学员们正在节奏明快的《沂蒙山小调》伴奏下跳着专门编排的康复操。今年2月4日启用的监治所主要收治全省病残戒毒人员,特别是感染艾滋病毒的戒毒学员。

“吸毒与艾滋病是一对孪生姐妹,吸毒者常常共用注射器,如果一人感染艾滋病毒,就会通过针具传染给其他吸毒者。”监治所政委张文汇称,一旦被诊断为艾滋病,戒毒学员的情绪会有很大的波动,需要管教民警密切注意。“这个领舞的小伙子是一个专业的舞蹈演员,可是因为吸毒后糜乱的生活感染上艾滋病毒。”张文汇指着队伍中一个学员说道。

24岁的小程(化名),早年在专业的舞蹈学校学习,曾经参加过包括中央电视台春晚等100多场晚会的演出。从学校毕业之后,他和朋友在山东的一个城市开了一个培训班。谈起第一次吸毒,小程称那是在2012年南京,和一个师哥一起。

“吸毒后潜意识特别积极,身体特别懒惰。说很多谎言,然后用更多谎言来遮掩。”小程称,除了吸毒,他对于自己的同性恋身份也一直隐藏着。在清醒的时候,他都会采取保护措施,可是一旦“溜冰”之后艾滋病人自述,在亢奋的状态下就发生了高危性行为。

在入所体检中,他看到体检报告中写着“HIV未确定”。后来,小程被第二次抽血。一天,医生将小程叫到办公室谈话,告知他是艾滋病毒携带者。“当时就崩溃了,就想着这辈子完了。”小程清楚记得那天瘫倒在地上。

一年多过去了,现在的小程已经适应艾滋病患者的身份,而且利用自己的专业在监治所里面组织各种活动。“身边都是艾滋病患者,就不觉得自己是异类,我尽量让自己充实起来,尽管知道出去后可能会很难。”小程说道。

艾滋病防治医师:

外界歧视让小伙放弃了抗艾治疗

“10年前,我和同事来到山东省胸科医院,对一个22岁的年轻肺结核患者小林(化名)进行流行病学调查,但我们调查的原因不是他患了肺结核,而是他感染了艾滋病毒。”济南市疾病预防中心结核病防治所主管医师张明玉告诉记者,“当时我从事的是艾滋病防治工作,那时候每年发现的艾滋病毒感染者还能数得过来。”

“当时,艾滋病在社会上还是忌讳较深的一个敏感病种,因为社会上确实存在对病毒感染者和病人歧视的事实。”张明玉回忆道,在医院的配合下,包括自己在内的几个工作人员来到病房,小伙子躺在病床上,不时地掀开盖着的痰盂大口地吐着浓痰,为了保密,病房里只留下了他自己。

安顿好小林的情绪后,张明玉告诉他,已经感染了艾滋病的事实。“得知这一消息后,房间里出现了短时间的沉默。我们开始了慢慢交谈。”张明玉说,从小林口中他了解到,小林在北京打工,做保安工作,因患病回到家乡,住进医院治疗肺结核。

张明玉按照规定,一一询问小林,“有没有输过血,卖过血浆,注射过血液制品艾滋病人自述,有没有女朋友,是否找过小姐或体验过“一夜情”等,以确认感染渠道,小林始终摇头否认。“突然我们想到,性传播不仅有异性传播,而且有男男之间的同性传播,世界上第一例艾滋病不就是从一名男性同性恋身上发现的吗?”张明玉表示,当时同性恋文化并没有如今开放。

想到这,张明玉开始询问小林,是否有很要好的男性朋友。“他愣了一下,低着的头不自主地抬起来看了我们一下,当我们的目光对视的时候,他又迅速移开而转视窗外。”对那时的场景,张明玉印象深刻,“有时候,沉默就是一种默认,我们没再继续追问他。”

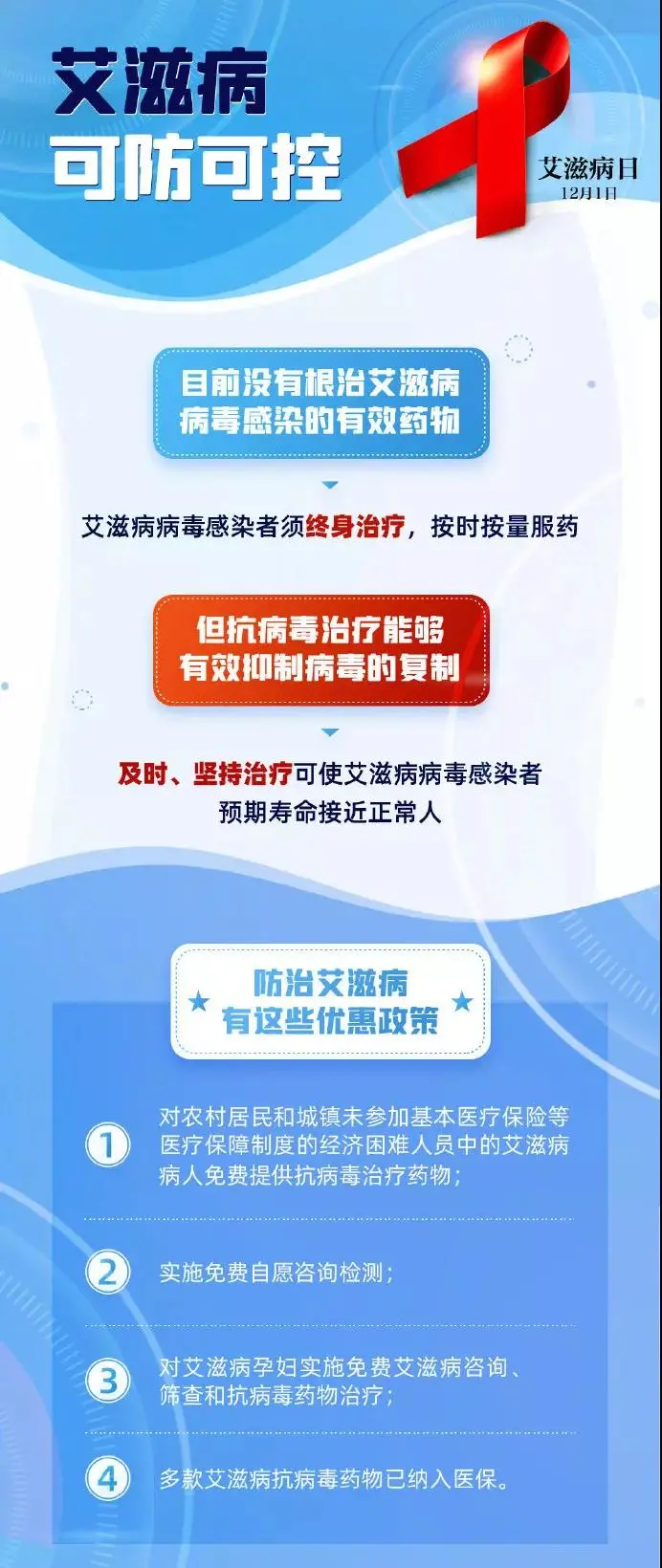

按照艾滋病毒感染者属地化管理的原则,小林被转到了他所在地的疾控中心。“后来据当地疾控中心反馈,他一直否认自己感染了艾滋病毒,并拒绝体检和检测。”张明玉遗憾地说,“这样,他也拒绝了艾滋病免费抗病毒治疗。最后,他的生命终止在年轻的时光里。”

民间防艾志愿者:

做活动时曾遇到十多岁的咨询者

携手同行七彩志愿者组织成立于2012年上半年,目前已有10位左右相对固定的志愿者,其依托为济南市市中区疾控中心。

“感觉做这项志愿活动很大一个问题是不被理解。”11月30日中午,济南携手同行七彩志愿者组织负责人波波(化名)告诉记者,即便同为“同道中人”,他们去一些“男男”聚集点散发健康知识宣传页也会不时遭遇抗拒。

不过他对此也表示了理解:本来这个群体就比较敏感,“在人家聚会时,突然闯入身份不明的发宣传页的陌生人,放谁身上也没法一下接受。”

波波说,让他们更为担心的是:很多人拒绝是因为“他感觉自己没病,也不会遇到有病的人,所以没必要听你的讲解”。

并非所有人都对他们的工作持有敌意,波波说,经过这几年的努力,他们跟一些宣传点的人也逐渐熟络起来,不少人甚至会主动跟他们打招呼。

当然也有例外,“遇到的最小的咨询者只有十二三岁”。波波坦言,对这种情况他们会给予特别关注,因为“他们多数是被引诱的,几乎什么都不知道,受到感染的几率更高”。

“这些年轻人都非常注意自己的隐私,一旦他们觉得自己受到伤害,就不愿再配合你。”波波说,尽管志愿者们会小心翼翼保护这些“同人”的隐私,但很多外在因素还是难以避免。

波波曾经带着一个学生身份的梅毒感染者去一家医院,结果大夫当着诊室里一些女护士及男女病人的面,直接让这位感染者脱掉裤子检查。当看到下体一些疾患痕迹时,大夫甚至直接询问该感染者是不是有“肛交史”。

“当时那个年轻学生的脸刷一下就红了。”波波说,这同时也让他感到脸红和无地自容,“因为之前跟他说的是,会保护好隐私的,结果却搞成了这样。

”“希望能像对待艾滋病一样,给这个群体一些特殊政策。”波波认为,如果能有一两家医院专门跟他们对接,专门提供针对这个群体的“一对一”专业服务,这样他们再开展志愿服务,阻力也会小很多。

/uploads/",@me) /}