我叫闵运春,来自武汉市江夏区疾病预防控制中心。

多年来,我跟踪服务102名艾滋病感染者和患者,每天与形形色色的失足女、吸毒人员、男同性恋者等打交道。

作为一名医者,不管社会给他们贴上怎样的标签,他们只是我的病人,或者存在风险的高危人群。和他们交往,我的原则是平等、尊重、不评判。

因为,艾滋病是病,不是罪。

叩开失足女的心扉

“别看那些女孩学历不高,但阅人无数。当你真心诚意想帮助她们时,她们会向你敞开心扉。”

2002年,还是一个谈艾色变的年代。江夏区设立“100%安全套使用办公室”,我的任务是向失足女推广安全套。

当年,我27岁,一名3岁孩子的母亲。每当夜幕降临,我便穿梭于歌舞厅、休闲屋、小发廊等场所。

尽管接触到不少失足女,但她们的眼神总是躲躲闪闪,很不信任;帮她们抽血体检,也是推三阻四。

一名出入香港娱乐场所30年的风尘女子来到武汉,我前去“请教”。她的一席话,让我茅塞顿开,平等才是叩开心灵的大门。

我脱下正装,换上休闲服,避免在敏感、自卑的女孩面前显示自己的职业优越感;我不去窥探她们的隐私……

时间久了,她们终于卸下防备,倾诉她们的经历,配合我筛查传染病,有的自告奋勇担任“同伴教育员”,告诉姐妹们如何远离艾滋病、梅毒等各种疾病。

在这些场所闯了7年,我每年发放安全套一两万只。

艾滋家庭有幸福的权利

任何人都有追求幸福生活的权利,艾滋病人也不例外。

2006年4月,40岁的老赵高烧不退,使用任何抗生素无效,被医院三次下达病危通知书。一查艾滋病抗体,阳性,CD4细胞被破坏殆尽。

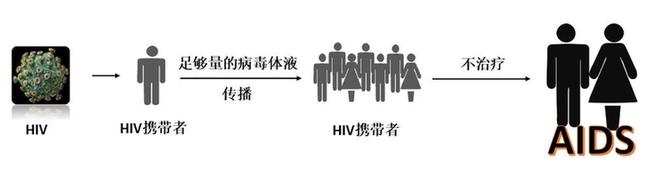

CD4细胞是人体重要免疫细胞,也是HIV的攻击对象。感染者一旦失去了大量CD4细胞,就会出现严重的疾病危险。

偏偏这时,老赵的妻子作出两个决定:放弃丈夫的治疗和离婚。

一个生命即将凋零,一个家庭飘摇欲坠。

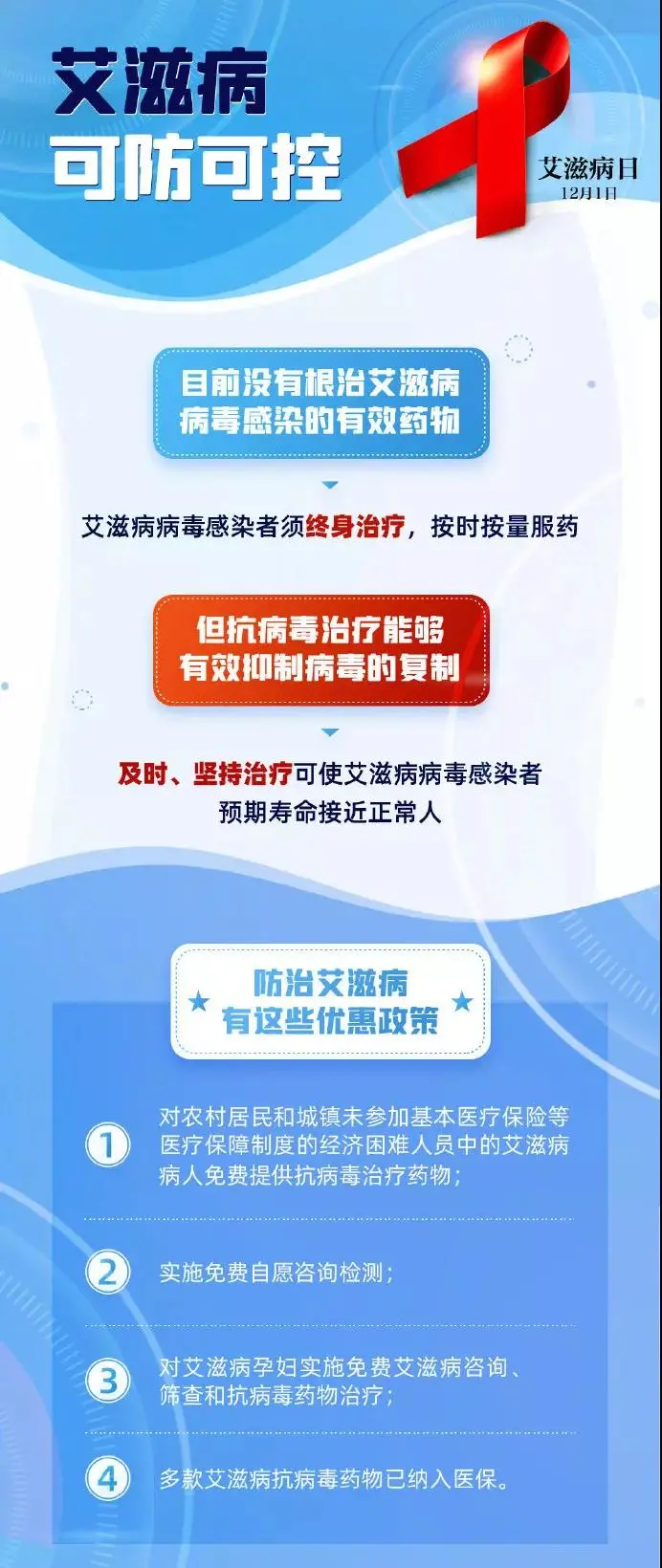

我找来赵妻,劝服她不要放弃,从现在的治疗效果和水平看,规范实施鸡尾酒疗法,她完全可以和老赵共白头。

我们还托人为他家办理低保,帮两个孩子免了学费,给老赵加快申请免费抗病药物。

“你们这些外人都没放弃老赵,我有什么理由放弃?”赵妻流着泪说。

老赵奇迹般地闯过生死关,次年便进城打工。10年过去,药物持续对老赵的病情发挥着积极的作用,生命的阳光让他信心百倍。如今,他和妻子感情稳定,妻子每年来检测一次,并无感染。两个女儿都已出嫁,3个小外孙给家里带来更多欢声笑语。

艾滋病并不可怕,可怕的是不敢去面对。其实,艾滋病感染者只要能接受规范治疗,通过药物抑制HIV复制,活到天年并非异想天开。

恐惧无法抵御疾病

“阿姨,我是不是活不成了?”望着男孩那么年轻的脸,还有那双充满希望和祈求的目光,我摇了摇头:“可别这么想,孩子,你目前一切状况都还好。”

“别安慰我了。”一瞬间艾滋病人自述,他眼里的光亮暗淡了,然后转身离去。

他是一名大四男孩,高中时就爱慕阳光、帅气的同性。进入象牙塔,他跨入那个隐秘的圈子:男同群体。

我接触过不少此类艾滋病感染者,他们的情感路径大抵相同:曾有纯真的感情艾滋病人自述,遭到背叛痛苦不堪,然后迷失自己,一味寻求刺激,最终堕入万劫不复的深渊。

有天,他打电话给我,声音在发抖。他应聘一家世界500强企业,刚接到体检通知,体检单上有一项检测:HIV。

我不知道该说什么。在中国,公众对艾滋病的偏见和歧视从未消失。

歧视是因为恐惧,但恐惧素来不是抵御疾病的良策。无论从感染风险还是疾病控制的角度而言,艾滋病早该卸下原来的恐怖色彩。

在国家预防和控制艾滋病专家委员会《致医务人员的一封公开信》中有这样两句话:“疾病不应是对某个人的惩罚,疾病是全人类共同的敌人。每个医务人员应该充满爱心,用我们的双手和知识去帮助受艾滋病威胁的同胞。”

我们能做到!

/uploads/",@me) /}