今天是第33个“世界艾滋病日”,主题是“携手防疫抗艾、共担健康责任”。

前几天,小编看了一部电影,《别告诉她》,让我心头一震。

这部电影讲述了一个华人家庭里的奶奶被诊断出癌症,她的家人决定对她隐瞒这个事实,在纽约长大的碧莉则认为奶奶有权知道自己的病情,中西方的文化冲突由此展开。

疾病,是一个不容忽略,却又通常会被人们刻意避开、不敢去讨论的东西。我们或多或少都对它有些了解,但常常又是通过一些标签与成见来看待它的。

不论是东方还是西方,人们对病患都是抱有偏见的,所不一样的,只是偏见的方向不同而已。

这部电影呈现出的问题,很多现实里的家庭也出现过:一个重病患者的周围,为什么总是围绕着谎言?

针对这个话题,小编给大家介绍一本书——《疾病的隐喻》。

本书的作者苏珊·桑塔格得过癌症,她发现在癌症期间,比病魔更让她痛苦的,竟然是人们看待她这个癌症患者的眼光。

在她看来,很多疾病的患者在死于病痛之前,往往已经被道德评判和歧视“杀死”了。

01

没得过肺结核,不配当艺术家

十九世纪的文艺圈里,曾流行过一个奇葩的时尚:健康?那是平庸又粗俗的东西,要想灵魂升华、成为一个高尚的人,你必须得点病。感冒头痛之类的还不行,得的还要是那个时代的绝症——肺结核。

英国的国民作家狄更斯把肺结核描绘成一种让死亡变得优雅的疾病:

肉体一天天、一点点地耗费、凋零,而精神却因身体负荷的变轻而越发变得轻盈、欣悦。

这有点像现在有的人说,没被人骂过、泼过脏水,根本不能算出名。

但相比之下,要更加奇葩。毕竟,那可是拿命换来的“优雅”,比现在买名牌包包的“花钱优雅”要夸张得多。

在那个年代,肺结核=优雅,就是一个盛行的标签。

在当时的人来看,肺结核是一种生命被燃烧的疾病。患者的脸往往是苍白的,说起话来气若游丝,但又伴随着剧烈地咳嗽,使面色变得潮红。

就好像有一团火焰在身体里,燃烧着人的活力,让人变得孱弱、娇柔,同时也充满激情。

而在真正能治疗肺结核的抗生素发明之前,医生给出的治疗方法通常是:晒太阳、保持好心情、去清洁干燥的地方去旅行。

小编不禁感慨,那时的医生全都是文艺青年吗?

喜欢寻找意义的艺术家们抓住了肺结核的这些特点,在现实里找到了肺结核的对应部分。生命的燃烧?这不就是爱情嘛。阳光、好心情、旅行?不就是自由嘛。

因此,肺结核在艺术家们的笔下,通常被这么运用:

爱上了一个漂亮的姑娘,她不爱我,那我就会相思成疾,患肺结核而死。

渴望自由,又被现实绊住脚步,那就得来一场肺结核,我便有了一个完美而忧伤的借口,来浪迹天涯,追求自由。

而对孱弱的病态美的追求,在中国也自古有之。

说起古代四大美女之一的西施,除了美貌,最大的标签便是体弱多病。林黛玉之所以惹人怜爱,也是因为美而多病。

要想当个高级的美女,光是长得美、气质好、会化妆,都是不够的。体弱多病一定是美女的标配。

韩剧的女主角得白血病,和十九世纪文学作品里的主人公得肺结核,其实是一样的原因。

这两种病都给人一种“娇柔、哀伤”的病态美,并且在死去的时候,不会像有的病一样,全身溃烂、长满疤痕,因此也是有尊严的。

至于为什么不得肺结核,答案很简单:现在的肺结核已经死不了人了。一个病死不了人,它便缺乏了一种命运的悲剧性。

毕竟,在这些被美化的病里,真正被美化的东西,其实是死亡。

02

癌症其实是一种传染病

相比起肺结核,癌症的命运要悲惨得多。这是一种人们谈论起来都要压低声音的疾病,仿佛“癌症”这两个字,已经有足够的杀伤力了。

《疾病的隐喻》里写道:

对诗歌来说,癌症是一个罕见的,至今仍令人感到不体面的题材;要美化这种疾病,几乎是不可想象的。

不体面艾滋病自述,是癌症的核心标签。

癌症与肺结核最大的不同,在于癌细胞是具有侵略性的,它就像一个入侵身体的敌人,不停地在人体内扩张它的地盘,直至攻占人的全身,让患者死的时候长满瘤子,面目全非,且需要承受极大的痛苦。

而且癌症常常攻击一些羞于启齿的地方。乳房、直肠、膀胱、睾丸、子宫、前列腺……这些器官的名称本身就足够让我们难以挂在嘴边了,更何况要在后面加上一个“癌”字。

在中国,一个人一旦得了癌症,医生就会躲着患者,把实情告诉病人的家属,让他们来决定是否告诉患者本人。而在现实生活中,很少有家属会选择告诉病人。

超过半数的癌症患者,到死都不知道自己得的是什么病,就是因为家属们默认了患者本人,无法承受“你得了癌症”这样的噩耗。

西方的文化正好相反,医生会偷偷告诉患者,让患者本人决定是否告诉他的家属。而超过半数的患者,也不会告诉他的家人,自己得了什么病。

小编小时候就经历过《别告诉他》里的场景。小时候看到患癌的老人躺在床上痛苦不堪时,问家长,爷爷得了什么病?家长通常会躲躲闪闪,不愿意说实话,只说一句,就是……得病了,小孩子不用知道那么多。

为什么不能说呢?小编小时候不明白,看完《疾病的隐喻》后,才清晰地明白过来:他们认为得癌症是一件丢脸的事情。

一个人不幸地患了癌症,这明明不是他的过错,他已经够痛苦、够悲惨了,为什么我们还要为他感到丢脸,好像是他本人做了什么错事,从而低人一等似的?

苏珊·桑塔格在书里写道:

因为一旦患上癌症,就可能被当作一桩丑事,会危及患者的性爱生活、他的晋升机会,甚至他的工作……

对癌症患者撒谎,以及癌症患者自己撒谎,所有这些,都在证明在发达工业社会里,人们多么难以正视死亡。

桑塔格本人患癌时,在化疗期间认识的那些病友,都无一例外地表露出对自己所患的癌症的厌恶,并引以为耻。

那是一种自我贬低。不仅因为在大多数人的眼里,得了癌症基本已经等同于死亡,更因为旁人那种躲闪的眼光是“杀人”的。

在癌症痊愈之后,桑塔格痛心疾首地写道:

癌症仿佛是一种传染病。即使在事实上不具有传染性,也可能在道德上具有传染性。

03

“得了艾滋病?那一定是他活该。”

1981年,美国纽约和洛杉矶先后报道了一些年轻的同性恋患罕见病死亡,他们的免疫功能都极度低下,引起了医学界的极大重视。

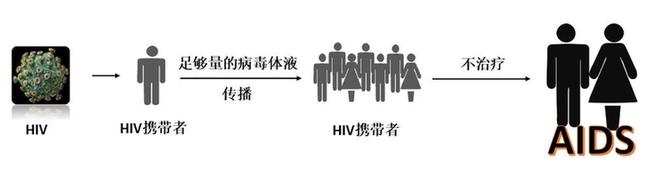

两年后,1983年5月,艾滋病(HIV)正式确定被发现。三十多年后的今天,全球已经有接近2000万人死于艾滋病。人们对于这种带有传染性的“超级疾病”的恐惧已经超过了癌症。

艾滋病固然可怕,但是人们给艾滋病贴上的标签更暴露了人的内心最深的阴暗面。

小编在一篇报道中看到,一个艾滋病患者说:“我不害怕死亡,我害怕别人看我的歧视的眼光。”

太多的人说到艾滋病患者时,都直接把患者本人视作等同于艾滋病毒的魔鬼本身,而已经忘记,患者其实也是受害者而已。

小编见过很多人谈论起艾滋病患者时,与他们谈论癌症患者时的语气截然不同,他们会说:“得了艾滋病?那他一定不是什么好东西,活该。大家离他远一点。”

在他们口中,艾滋病仿佛不像是一种疾病,更像是一种针对某些人的“天罚”。

书中,桑塔格谈到一个奇怪的现象。一个人如果患上癌症,他会认为不公平,觉得自己倒霉,会痛苦地说,为什么偏偏是我。

可是一个人如果得了艾滋,他恐怕不会归结于“倒霉”,也不会问“为什么是我”。而是大概能猜到自己为什么患病,并为此羞愧难当。

她写道:

就目前大多数艾滋病病例来说,患艾滋病的人被发现正好是某个“高危群体”的一员,某个被社会所鄙视的群落的一员。艾滋病把艾滋病患者的身份给暴露出来了,而这重身份本来是对邻居、同事、家人、朋友隐瞒的。

那么,那些因为输血,不小心感染上的无辜者们,大家会同情他们吗?事实是,更加不会。

因输血感染艾滋病的患者,同样会被惊惶失色的人们无情地冷淡疏远,认为他们可能代表着一种更大的威胁,因为他们不像那些业已蒙受污名的艾滋病患者那样容易被识别。

随着艾滋病毒一起到来的,总是恐惧、歧视与罪名。

现在,世界上已经有很多艾滋病关爱组织,发起“给艾滋病人一个拥抱”等公益活动,希望借此洗涤掉患者们身上的污名,可是恐惧它的人仍然想办法躲得远远的。

小编了解到,对艾滋病的恐惧已经成为了一种被医学组织确定的新疾病,名为“恐艾症”。它是一种心理疾病,是对艾滋病超出常理的、扰乱了正常生活的恐惧。

有人说,恐艾症比艾滋病更可怕。如今患恐艾症的人群数量几乎是艾滋病患者的十倍。

他们或者是有过与陌生人的性行为,或者是同性恋者,或者是抽了血,甚至就只是没由来的害怕,并不停地去医院做艾滋检查。

有很多恐艾症患者每天都生活在崩溃的边缘,他们担心用同一个杯子喝水、接吻、上公共厕所、去游泳池都会患上艾滋病。

他们之中,有些人因为恐惧而自杀,原因是:如果我真的得了艾滋病,我不知道该怎么面对我的家人和朋友。

他们为什么如此害怕?是因为艾滋病会死人吗?如果真是这样,那么根据概率艾滋病自述,他们更应该害怕车祸。

让他们真正感到害怕的,正是我们对艾滋病所进行的道德审判和歧视。对那种歧视的恐惧,足以让一个原本健康的人放弃自己的生命。

✎✎✎

苏珊·桑塔格在书里写道:“我写这本书的目的,是平息想象,而非激发想象。”

想象是我们了解世界的基石,可一旦给一个事情贴上了太多的标签,给了它太多的比喻和象征意义,那个事情本身,往往就会变形、异化,最终变成其他的东西。

疾病,只是其中比较常见,又不太容易被反思的一种而已。在当下,被贴满标签,变得面目全非的东西,实在太多太多了。

我们每天打开网络,就仿佛打开了一片标签的海洋。单身狗、精致穷、大龄剩女、渣男、绿茶婊……

我们把一个个复杂的、中性的东西归类进一个简单的标签下,一边透过标签看世界,一边朝自己身上贴标签。

时间长了以后,我们就会再也看不清这个世界原本的模样。

主笔| 轻浊 编辑|哲空空

图源 | 图片来源于网络

/uploads/",@me) /}