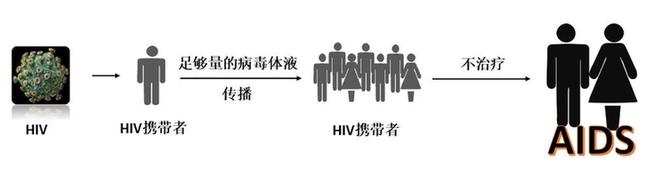

HIV感染者可以不药而愈吗?

11月16日,美国『内科医学年鉴』发表研究称,哈佛大学和麻省理工学院拉贡医学研究所免疫学家于旭研究团队发现了全球第二例未经治疗而自愈的HIV感染者。这位患者来自阿根廷,被称为「埃斯佩兰萨患者」。

事实上,这不是HIV感染者痊愈的孤例。早在2007年,「柏林患者」蒂莫西·雷·布朗因罹患白血病接受了一名对HIV有天然抵抗力者的骨髓移植,3个月后,布朗体内的HIV完全消失了。

全球首例HIV自愈者蒂莫西·雷·布朗

尽管离真正掌握治愈方法还有很长的路要走,但这些充满希望的新闻已经让「A友」们大受振奋。

如果艾滋病真的能治愈呢?这个设想看似遥不可及,却是许多HIV感染者、研究人员和相关工作人员日夜思考和企盼的共同愿景。

假如艾滋病能治愈,它还会是横亘于社群之间的头等难题吗?

01.阿森:当年我被恶意传播,如今我选择与艾滋病和解

截图:阿森与A友的日常对话

面对防艾领域传来的各种好消息,阿森沉思了一会儿,「我为其他感染者感到开心,但对我个人来说,治愈可能没有那么重要了。」对比起十年前刚感染的时候,在阿森的生活中,HIV早已不是他关心的全部。

2012年2月22日,阿森清楚地记得这一天。刚过完寒假的他接到了一通电话,对方告诉他血液有问题。就这样,阿森得知了最不想听到的消息——他感染了HIV。

阿森是被恶意传播的。早早跟家人出柜后,阿森却没有得到父母的理解和支持。「那时候叛逆,可能是家长越不让干什么越要干什么」,于是,他和一名男子发生了高危性行为。没想到,结束之后,他收到了来自对方的信息。「他告诉我他是HIV感染者,就是说他在恶意传播。」阿森说。

「这件事完完全全改变了我的人生。」阿森说。他曾经对未来目标明确,但就在一切准备就绪的时候,感染的消息朝他袭来。将来的人生该怎么办?阿森坦言,当时他的心态「属于破罐破摔」。

阿森今年27岁。未及而立之年,他却已经目睹或亲历了不少有关生死的事情。

第一次属于自己。确认感染后的几个月,阿森决定独自前往藏区旅行。但他没料到,在杳无人烟的无人区自己的手机丢了,身体也因高原反应撑不住了,「要是最后没有人救我的话,可能再晚半天,我就真的死在那里回不来了。」

更多对生死的感悟是HIV直接带来的。2015年,阿森在北京地坛医院住院治疗,观察着身边的病友们。一个年近80的老大爷在深受HIV引起的并发症困扰后,仍闹着要出院,坚持回家,「他说死也要死在家里边儿」。还有一对「阴阳恋」情侣,感染者身体已经接近崩坏,可伴侣依然不离不弃,在天气好的时候会用轮椅推着他下楼晒太阳,晚上还得外出打工赚钱。

让阿森最受触动的是一位病人家属。聊天时,她说自己其实很羡慕阿森,虽然是感染者,但身体还算健康,不用别人照顾,跟普通人的生活没太多不一样。阿森那时就想,「原来我虽然感染了HIV,却也是可以被别人羡慕的。」

出院之后,阿森真正完成了与艾滋病的和解。现在回想起来,阿森对当初恶意传播的那个男人已经不再愤恨了。「我只希望他如果还健在,不要再去做这种事情了。」阿森说。

就像『我不是药神』里慢粒白血病的患者群一样,HIV感染者也有属于自己的圈子。他们在群里讨论治疗的方式、买药的途径,也会在线下互助。而艾滋病治愈相关话题,永远是感染者关心的焦点。

阿森还记得今年8月,新闻传出深港团队研制的抗体BiIA-SG已在动物实验中被证实能够100%预防HIV感染时,群里不断响应「加油」「未来会更好」「盼望那天能早点到来」……

人们对生活总是抱有希望的。

02.小锅:我曾无数次想,自己感染了HIV该怎么办?

小锅自2018年底成为志愿者以来,小锅一直都身处HIV检测的一线,多的时候一天能检测十几人。

在他看来,就算有一天艾滋病被治愈了,他也依然会在志愿者的队伍里,日复一日地从事检测和宣传工作。「就算能治愈,也没有人愿意得病。而且许多人仍然缺乏相关知识,治愈只是身体上的。」小锅说,「而恐惧是无知导致的,需要通过持续工作才能减少心理的歧视。」

据小锅的粗略统计,三年来,经他检测的对象至少有六百人。

小锅还记得他检测生涯的第一位阳性,那是个年轻的男生,他在一次懵懂的高危性行为后不幸感染。

「他在家里已经测过了,结果是阳性,他只是想来一个更专业的机构确认一下。」小锅回忆道,「再次得到阳性的结果,他想哭,又努力忍住,但红红的眼睛还是遮不住的。」

随着检测人数越来越多,小锅也见到了越来越多的情绪时刻。检测者中,有的抱有可能会逃过一劫的侥幸心理,有的已经深知自己必须面对,有的强装镇定,有的在听到结果后立马就流下了眼泪。

见得多了,小锅也无数次设想过:万一有一天自己也感染了HIV该怎么办?每次这个念头一出现,他都会安慰自己,应该不太可能,毕竟现在自己已经对HIV防治的相关知识烂熟于胸,知道如何保护自己。就算真的感染了,他也坚信,只要按时吃药、配合治疗,自己也能像普通人一样生活。

志愿者的工作并非检测即终止。他们会对阳性检测者进行随访,直至对方去医院或疾控中心进行治疗并服用药物才结束,整个过程至少也要一个多月。

在和感染者相处的时间里,小锅发现,他们几乎无一例外,总是抱有一个共同的渴望:如果将来有一天,有一种药能够彻底治愈艾滋病,那就好了。

03.于飞:心理和社会支持问题,是艾滋病治愈也难解决的问题

作为公益负责医学事务的专业人员,于飞在HIV防治工作方面拥有丰富的经验。自2003年在成都同志组织担任志愿者开始,他亲历中国防艾事业的发展。

大约在20年前,于飞刚开始从事检测和咨询工作的时候,由于对防艾知识了解不深,他也有过「恐艾」情绪。「做工作不可避免会遇到阳性的朋友,当时还有一点点担心,」于飞说,「我会问自己,如果遇到感染者,应该怎么处理?自己会不会被传染?」

由于当时医疗条件及社会观念的限制,于飞说,「那会儿你会觉得艾滋病挺可怕的,得了就要死。」他回想起当时遇到的感染者,他们中的大部分情绪反应都特别激烈,在恐惧的支配下,常常在工作人员面前大哭、情绪崩溃,有些人甚至要花一两年才能接受现实。

随着认知的不断提高,于飞很快也克服了自己的心理障碍,甚至跟一些感染者成为了生活中的朋友。

这些年来,抗艾滋病药物的研发、普及在全世界范围内都取得了巨大的进步。除了国家提供的免费药物外,患者也拥有越来越多的途径接触到其他先进的主流药物,这让更多HIV感染者的生活质量得以提高。

于飞一直在观察着感染者心态的变化,「当患者慢慢习惯每天吃药的时候,他会发现HIV对他的影响其实没那么大,日常生活该怎么样就怎么样。」

虽然中国绝大多数接受治疗的感染者,都已经有了良好的治疗效果,但从疾病中生发出的心理创伤,以及社会支持的不够完善,依然困扰着他们。

经常有人来咨询于飞或公益的其他工作人员,「这个病有没有办法治愈?」「有没有新的科研进展?」从感染者的角度艾滋病治愈,他们最关心这些问题。于飞说,在外表看上去与普通人别无二致的情况下,感染者依然渴望能早日撕下禁锢自己的标签。

假如艾滋病能治愈,心理和社会支持的问题依然会存在。因此,公益未来也将更聚焦于此,从各方面,而不只是从治疗效果这个维度去提升感染者的生活质量。

「就算艾滋病能治愈,防治宣传工作也不能停,反而要加大力度。」于飞说,「这么多年大家一直在讲要固定性伴侣、做好保护措施,可就算现在艾滋病不能治愈,都有不少人没能做好这件事。从风险补偿的角度来讲,当疾病可以治愈,可能有些人更不愿意坚持安全性行为了。这会带来其他的健康问题。」

00.最后

12月1日是第34个世界艾滋病日。过去一年内,我们听到了不少利好的消息,包括抗体BiIA-SG实验阶段性成功、「埃斯佩兰萨患者」不药而愈等消息让许多人觉得,艾滋病的治愈并非不可能。

但假如有一天艾滋病真的能够治愈,我们也依然不应该对它掉以轻心。

正如今年世界艾滋病日我国的宣传主题「生命至上,终结艾滋,健康平等」所说,医疗技术并非是解决艾滋病问题的唯一阻碍,不同地区、不同阶层患者所分配到的不同医疗资源,以及感染者遭受的歧视和不公正对待等问题,仍然需要我们为之努力。

至少艾滋病治愈,我们可以从自己做起,学习防范HIV的相关知识,消除恐惧与歧视。别忘了,就算你很幸运,已经有了固定伴侣,安全套也要常备身边。

/uploads/",@me) /}