(健康时报记者 邱越)“你有艾滋病,我们无法给你做手术。”自2020年7月10日以来,是河北省迁安市居民钱有生(化名)最灰暗的时光。原本由于肩胛骨粉碎性骨折即将接受手术的他,却在这一天被医院要求立即出院,原因是:他是一个艾滋病人。

“我脑子一下就懵了,心里只知道一件事:这辈子怕是要完蛋了。”11月24日,钱有生告诉健康时报记者。

11月22日,北京市卫生健康委通报了2020年1月到10月艾滋病疫情最新情况,2020年1月至10月,北京市新报告现住北京的艾滋病病毒感染者及病人1408例,累计报告艾滋病病毒感染者及病人34289例。

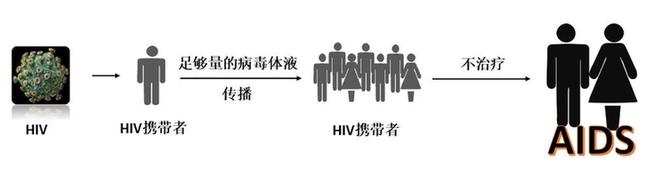

据国家卫健委疾控局发布的数据显示,截至2019年10月底,全国报告艾滋病存活感染者95.8万。性传播是主要传播途径,占总病例的90%以上。

“曾被迫和一名男性发生过性行为”

钱有生至今不能确定自己是如何被感染的艾滋病病毒的。

但他有两方面的怀疑。由于长期从事重体力劳动,钱有生的肩颈一直不太好,需要定期按摩理疗。在他老家有一种“放血治疗”的土方法,就是用一个类似注射器的东西,在肩颈部位扎一下,然后放出去一些“污血”。据钱有生回忆,治疗用的“针”好像都不都是一次性的。

另一种怀疑则让钱有生有些难以启齿:他曾被迫和一名中年男性发生过性行为,过程中他出血了。“不过现在是什么原因都不重要了,我这辈子已经毁了。”钱有生言语中透着绝望。

今年42岁的钱有生是一名农民工, 2020年7月1日,在工作中一次意外,他被大理石砸伤了右肩,只能卧床休息,衣食住行都需要别人照顾,穿衣服都要人帮忙。

当地医院的X光片显示,钱有生的肩胛骨粉碎性骨折,由于情况较为严重,医生建议钱有生立即手术。很快,医院为钱有生安排了7月12日进行手术,并让他住院接受术前常规检查。

可就在手术前两天,钱有生的主治医生独自一人来到了病房,并示意钱有生的妻子出去。医生一反常态的举动,让钱有生莫名紧张了起来。

“医生和我说,你上北京、天津去手术吧,准备办一下出院手续。” 钱有生回忆,做不了手术的原因是:艾滋病。钱有生当时感觉脑袋像被闷棍敲了一棒似的,顿时一片空白,这个消息比不给做手术更让他吃不消。

恍恍惚惚之间,钱有生只记得自己问了医生一句“可以转院吗?医生说,全省都没有能给他做手术的医院,不用折腾了,直接出院自行想办法”。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾发文指出,近年来,艾滋病病例报告系统中每年报告的青年学生例数逐年增多。全国艾滋病疫情监测数据显示,2015年1-6月新诊断报告的学生艾滋病感染者中,77% 为大专院校的学生,98% 为男生;从传播途径来看,主要为性接触传播,其中男男性传播占 81% 。异性传播占 17% 。这些数据显示,学生中近年出现的艾滋病感染者人数上升,主要是男男同性性行为引起的。

“我不治了,回家。”

后来,钱有生和妻子一起奔赴北京,去了几家骨科出名的大型三甲医院,可是挂不上号。本就慌了手脚的他万念俱灰,“我不治了,回家。”钱有生坚决地跟妻子说。

由于家里经济本就紧张,加上钱有生的病情,妻子也答应了他放弃治疗。钱有生再没有去过医院看过肩膀,也不知道现在肩胛骨恢复情况如何,“反正现在两个肩膀明显一高一低,右肩一直隐隐作痛,算是落下了点残疾。”钱有生说。

现在,钱有生每天要吃三种抗病毒的药和两种护肝保肾的药,即便抗病毒的药是免费领取的,其他的药一个月的花销也在600元以上,“这还是我没有其他病的前提下,可是得了这个病,怎么可能不生其他的病呢?而且这些要必须按月去领取,不能多领,以后我想出去打工,吃药还是个问题,总不能每个月都回来吧。”

钱有生家里上有70多岁的老母亲,下面还有两个孩子,大女儿即将高考,小儿子还在读五年级。之前钱有生在外打工,一天的工钱在100元左右,如果每天都能顺利找到活干,一个月他能挣到大约3000元——这是钱有生一家五口的全部开支。

“现在我受伤了,干不了活,只能我老婆出去赚钱。”钱有生告诉健康时报记者,自从他在家养病后,原本在家带孩子的妻子不得不去家附近的工厂打工,一天70元,一个月能挣2000多块钱。

为了治病,7月23日,钱有生前往当地传染病医院就诊,“当天光检查就花了1600块,之后一周、两周、四周又去医院验血,然后每三个月还要有复查一次,每次验血180多块。”说到钱钱有生就更加无助了。

中华医学会医学病毒学分会副主任委员、西南医院全军感染病研究所所长毛青在HIV疾病教育传播活动上表示,艾滋病被发现至今已有三十多年,目前尚无有效的疫苗进行预防,也无法被治愈。但通过规范的抗病毒药物治疗,可使患者体内的病毒载量降低到很低的水平,帮助他们重建免疫功能,恢复机体的抗感染能力。

最大愿望是有一天能真正站在阳光下,和大家一样

现在,钱有生开始与家人分餐进食,固定单独的碗筷。每次他大把往嘴里塞药片的时候,小儿子都会问:“爸爸为什么总要吃药啊?”

这时,钱有生只能苦涩地回答:“爸爸肩膀受伤了,还没好。”

钱有生正在读高三的女儿学的是美术专业,当初得知钱有生骨折时她就表示想辍学出去找活干贴补家用,被钱有生拦了下来,“现在没有文凭怎么能行呢?我得艾滋病的事绝对不能让女儿知道,不然她肯定不会读书了。”

让钱有生更担心害怕的,是他生怕病情被乡里乡亲知道。比起自己遭到歧视,钱有生更受不了的是因为他的病让孩子受到欺负。“城里的人都不理解,农村人就更不用说了,我就怕孩子会受到影响。”钱有生说

从得知生病以来,钱有生再没敢跟妻子同房,他提出离婚,妻子却死活不肯,还一肩扛起了家庭的重担,这点让钱有生感激又内疚,“真的对我挺好的,要不是她,我……”说到这,钱有生哽咽了。

对绝大部分的艾滋病患者来说艾滋病人自述,歧视和不被理解是比疾病本身更让他们感到煎熬和痛苦的事情。

王可(化名)是一位与病毒相处多年的艾滋病患者,他爱旅游、爱美食、爱健身,爱在微博和朋友圈分享自己生活中的“小确幸”,那标准的倒三角身材,让你无法将他与任何疾病联系在一起。但即便这样一位阳光青年,在接到记者电话时,仍小声地说:“您等我换个地方,身边都是同事。”

他告诉记者,在社交媒体平台上时不时就会有人给他发去不友善的话,“什么‘艾滋狗’“艾滋孤儿”之类的,我现在都不放在心上了,甚至还会把他们晒出来,让大家看看他们的不可理喻。”

联合国艾滋病病规划署(UNAIDS)驻华代表桑爱玲女士曾表示,我们需要更全面、更早的性教育,需要确保人们可以在没有偏见、批评、和污蔑的环境中接受HIV服务。在任何一个地方艾滋病人自述,不仅在中国,当他们受到污名化和歧视时,他们就会躲起来,得不到应有的服务。在负面的环境里,流行病的有效控制将是无法实现的。

在钱有生看来,现在支撑自己活下去的只有两件事,一是把老母亲送走,二是把孩子养大。钱有生的两个孩子都处在十几岁的年纪,自己的经历让他对孩子们的未来多了一层担心。他说,希望有一天能找到合适的机会,好好给孩子们讲讲如何保护自己。

王可说,不管自己的生活态度如何阳光,说到艾滋病,自己仍像蜷缩在一个隐秘的角落。“现在医疗水平越来越好了,用上药,艾滋病患者的生活质量几乎与普通人没什么差别。我现在最大的愿望就是有一天能真正站在阳光下,和大家一样。”

/uploads/",@me) /}