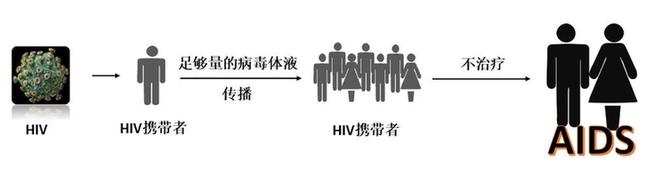

艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),自1981年美国首次报道至今已20余年。据世界卫生组织(WHO)及联合国艾滋病规划署(UNAIDS)的报告,估计到2001年底,全世界有6000万人感染人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV);2001年每天增加1.4万名HIV感染者,95%发生在发展中国家,其中1.2万例是15~49岁的青壮年,50%是妇女。

我国于1985年发现首例艾滋病人,至2001年9月底全国共报告HIV感染者28133例,其中包括1208例艾滋病人,死亡641例。估计目前我国HIV的实际感染人数已超过60万,遍布全国31个省、自治区及直辖市。三种传播途径(性接触传播、经血传播及母婴传播)均已存在,其中以注射毒品感染为主,约占HIV感染者的2/3。我国艾滋病的流行经过散发期、局部流行期,已进入了广泛流行期。2001年上半年报告的感染人数较前一年同期增加了67.4%,发病人数与死亡人数也有较大幅度的增长。艾滋病的传播正在逐渐从有高危行为的人群向一般人群扩散,因此当前是我国对艾滋病预防及控制的关键时期。为此卫生部于2001年11月13~16日在北京召开了第一届中国艾滋病性病防治大会。这是一次多部门、多学科共同参与对艾滋病性病防治工作的会议,会上总结和交流了近年来我国艾滋病性病防治工作的经验,进一步推动了预防与控制艾滋病的中长期规划。

一些基本的伦理问题

艾滋病的流行及其预防、控制工作中,涉及不少社会、法律和伦理方面的问题。近年来虽然在研制抗逆转录病毒的(antiretrviral)药物及蛋白酶抑制剂方面进展很快,并开展了各种对HIV/AIDS的预防和治疗方案的研究,但迄今还没有特别理想的药物和疫苗。人们对艾滋病的恐惧就像以前对麻风病、鼠疫、天花、霍乱等瘟疫的恐惧一样。在对疾病缺乏了解和正确认识的情况下,引发了不少伦理方面的问题。

人们害怕与HIV感染者及艾滋病人接触,不敢和他们握手、共事或一起用膳;一些医院或医生、护士不敢或拒绝收治HIV感染者及艾滋病人;对HIV感染者及艾滋病人的歧视;如何正确对待HIV/AIDS病人,他们应该拥有什么样的基本权利和尊严?

是否应对所有HIV感染者及艾滋病人进行隔离检疫?是否应对高危人群(吸毒者、卖淫者等)进行强制性血抗体检查?是否应对外国人、旅外回国者进行强制性血抗体检查?

如何对待吸毒者,给静脉注射毒品者提供清洁的注射器算不算鼓励吸毒?如何对待卖淫者,给卖淫者传授防治性病及艾滋病的知识是否属于传播黄色行为?

给年轻人讲授性教育课程及防治性病、艾滋病知识是否有伤风化?在大学或旅馆中设置安全套自动发放机,是否有失雅观及起着误导作用?

我们要坚决打击血头、血霸,取缔非法采供血活动,但对已经输了被污染血制品者怎么办?要设法查出来并告知本人吗?谁对此事负责?血友病患者或其他一些输过血制品的病人被发现带有HIV抗体,该不该告诉本人,追究起来谁负责?

婚前检查是否要强制做艾滋病血抗体检查?谁有权知道这一结果?检查结果除告知本人外,在没有本人的同意下,为了保护第三者,检验者或医生是否可以让第三者知道?

总之,HIV及艾滋病的流行给医学伦理带来了前所未有的挑战,由艾滋病引发的一系列问题,可以说是20世纪中最有挑战性和最复杂的公共卫生问题。正如世界卫生组织所建议的:“政策需要同时考虑到公共卫生的要求和个人的权利,用最人道和最有效的方法来控制艾滋病的传播。”

艾 滋 病 患 者

根据卫生部艾滋病预防与控制中心对我国艾滋病流行情况的分析,到2001年9月底,在我国已报告的28133例HIV感染中,经血源传播占75.7%,性接触传播占6.9%,母婴传播占0.2%

根据有关人群HIV感染率的调查及全国近百个HIV哨点监测资料的分析,吸毒人群等高危人群HIV感染率已达百分之几,性病病人、暗娼、部分有偿供血者等高危人群感染率已达千分之几,而普通人群(一般居民)的感染率为万分之几。据专家估计,现在我国正处于广泛流行期。当一个国家的HIV感染进入泛滥期,上述三类人群HIV感染率将各进一位数。

就像历史上所有的瘟疫一样,艾滋病最初也被认为仅仅发生在社会底层的一些边缘人群(吸毒者、同性恋者、卖淫者、嫖客等),但现在由于输血、采血及应用血制品,或通过配偶及母婴的传递,有不少感染者是一般居民。这些HIV感染者在社会上、工作单位和家庭内受到歧视,承受着很大的压力。他们不能过正常的生活,有的消沉,有的企图自尽,也有的破罐子破摔甚至产生报复心理,故意要把疾病传给他人。

我国最近制定的中长期防治规划指出:为了预防和控制艾滋病在我国的流行,要动员和团结包括艾滋病病人在内的一切力量,来贯彻这一行动规划。不少艾滋病病人对这一疾病不认识、不了解,要加强宣传教育,提倡家庭的关怀和照顾,改善艾滋病病人及感染者的生活质量,完善社区医疗保健及心理咨询服务,减轻他们及家庭成员在生活、就业、就医等方面受歧视和外来的压力,营造一个有利于预防和控制艾滋病流行的社会环境。

艾滋病患者可能产生的三种社会心理问题

有人指出,艾滋病患者可以发生不同的或复杂的社会心理的问题,概括为以下三类。

某些症状是由于疾病的社会影响而发生的。病人有出汗、失眠、腹泻、体重下降等症状,但这些症状并不和疾病的严重程度相关,而是病人的疑病症(hypochondia)和躯体症状化(somatization,指精神症状转化为躯体症状)。这常常是由于艾滋病人感到得不到足够的关心,感到被漠视或生活方式得不到认可。在医院中他们得不到合适的待遇,缺乏对他们的激励,没有健康的精神支柱,常常被人拒绝。少数艾滋病人“宁可死也不想让家里人知道自己是一个同性恋者”。

艾滋病患者得病后改变了他与外界社会的关系,改变了个性,改变了对本人的自尊。

也有一些症状是由于病毒对神经系统的侵犯而引起的器质性脑病变,症状可以是兴奋型或痴呆型。

HIV感染者及艾滋病人的知情权

HIV感染者及艾滋病人有权了解自己的病情和诊断,以及如何预防和治疗。医生和病人的关系是医学伦理学中一个重要准则,要建立在相互信任和尊重的基础上。医疗卫生工作者有责任对所有病人,包括HIV感染者和艾滋病人,提供同等高质量的医疗保健服务,包括给予医疗、护理、精神和感情上的帮助。由于目前还没有理想的药物可以治愈艾滋病,现有的药物不但价格昂贵,而且使用时间长,因此发展中国家的艾滋病感染者面临着困难的选择。

病人的自决权和授权问题

由于艾滋病患者常常伴有精神和神经方面的改变,因而当病人要求终止对他的治疗时,医生有时很难判断病人的精神状态,而病人的家属或朋友也可能会告发医生没有给予应有的治疗。因此,美国加州政府在1984年首次决定一项“医疗保健终身授权法”,它让病人神志在完全清醒的情况下,授权他的亲戚或朋友为其今后医疗保健事宜做出最佳决定。

医生、护士及其他卫生工作者

艾滋病的流行对医学事业无疑是一个重大的挑战。首先是在医学方面,要尽快找到能够治疗和预防艾滋病的药物及疫苗。艾滋病对卫生工作者也带来伦理方面的挑战:卫生工作者应该一视同仁地为HIV感染者及艾滋病人做好医疗保健工作,但同时他们也有受感染的危险。他们不但会考虑到自己有可能被HIV感染,也会考虑自己的家庭可能受影响。有调查表明,已婚卫生工作者的顾虑比未婚者更大,而不愿意接受HIV感染者和艾滋病病人。

在我国,有些卫生工作者本身对艾滋病缺乏正确的认识和了解,对如何进行正确的自我保护缺乏认识,只是盲目地恐惧,因而一旦知道某一病人血液中有HIV抗体就拒绝给予任何治疗,推出医院大门之外。应该说,如果对这一疾病有足够的认识和了解,并有正确的防护手段,卫生工作者在工作中受感染的危险是很小的,当然也不排除意外感染。

许多国家都制定了一些法规和条例来保护卫生工作者,特别是对急救人员,眼科、耳鼻喉科、口腔科医生,透析和实验室工作人员,要接触病人体液和有关设备的工作人员,病理、解剖及尸体处理的工作人员,对药物成瘾的病人进行医疗和护理的工作人员等,应该有特别的保障和防护制度。有些国家对卫生工作者因工作而感染HIV者做职业病对待,并受到劳动法的保障和补偿。

在传统的伦理准则——医患关系中,医生不应把病人的情况告诉第三者,但医护人员在处理艾滋病的医患关系时,对保密和信息问题也有不少为难之处。医生要尊重病人的自主权、保密权和病人的尊严或人格,但医生也要对病人的朋友、家属等第三者负责。当病人不愿把病情透露给别人时,医生为了第三者的利益,应该怎么办?可以不顾病人的意愿吗?当医生在追踪病人的可能接触者时,可以告知那些有可能被病人传染的人吗?医生可以把患者的病情在未经同意的情况下告诉其他的医护人员吗?如处理不当是否有可能影响医患关系或与同事之间的合作关系?应该看到,医生为了其他病人和工作人员的安全,有时不得不做出一些政策性的决定,例如把一些病人的标本标记为高危标本,执行一些HIV感染的管理措施,以及隔离HIV感染的病员等等。

医生也要经常对病人及其他工作人员进行有关艾滋病的健康教育,帮助他们克服对艾滋病的恐惧,但这也不是每一个医生都可以做到的。医生由于自己的家庭背景、宗教信仰、社会环境和个人的观念,以及其本人对艾滋病的感性认识,或受到一些艾滋病患者临终状态的影响等,有可能会做出一些对艾滋病患者及其家属有不利影响的行为。在这种情况下,也许有必要由别的医生来代为处理好这一医患关系。

卫生工作者的继续教育是必不可少的,不少医务人员过去没有受过这方面的培养和教育,对艾滋病缺乏足够的知识。1988年6月,德国首先要求在医生及卫生技术人员中进行高级课程培训,其他一些欧洲国家、日本、韩国、俄国,一些非洲及拉美国家,也都相继开展了对卫生工作者在艾滋病感染途径、医疗护理、伦理和社会等方面的继续教育课程。

关于卫生工作者的意外感染,有23项研究表明,卫生工作者被HIV污染的针具刺伤后HIV感染率为0.33%,黏膜表面暴露的感染率为0.09%,皮肤暴露的2712例无一例感染;在另一报道中,还没发现外科医生及暴露于缝合针的人员出现血清转阳。当医务人员在某一意外情况下有被感染的危险时,应在4小时内立即给予预防性用药治愈艾滋病,在明确疑诊患者没有HIV感染时即可停药,或持续用药4周。

在工作岗位上的HIV感染者和艾滋病人

世界卫生组织和国际劳工组织(ILO)曾对在工作岗位上的艾滋病人问题进行多次讨论和协调。政府、雇员和劳工应该看到艾滋病对公共卫生的威胁,但也要关注劳工的权利,这里要注意以下几个方面。

要尊重和保护工作人员中的HIV感染者和艾滋病人的尊严。对感染了HIV而表现健康者,以及出现了艾滋病或其他相关疾病症状的患者,应与其他工作人员一样对待,不应歧视工作人员中的感染者和患者。

由于HIV感染者和艾滋病人有可能把疾病传给他人,有些职业他们是不适合的,如医务工作者、服务工作者(包括理发师、美容师等)、需要经常旅行的工作者、外事服务人员、军人等。所以有些国家在录用这类工作人员时,考虑对候选人进行HIV抗体的检查,并考虑对录用的人员作定期的检查。

在已经录用的工作人员中,如发现有HIV感染,其现有的工作有可能传播疾病者,则应调动到合适的工作部门。

如果工作人员是在工作中受到了感染,则应得到劳动法的保护并给予补偿。

高 危 人 群

艾滋病的流行首先从具有高危行为的人群开始。高危人群一般指吸毒、卖淫、嫖娼及同性恋者。转变高危人群的危险行为,对HIV传播行为的一些干预措施,是艾滋病防治工作的重点策略。

在我国,吸毒、卖淫、嫖娼是法律所不允许的,是与社会主义精神文明相违背的。新中国成立后很快取缔了卖淫者,控制了性病的流行,1950~1980年代成为我国一段史无前例的禁绝吸毒的历史时期,在我国这样广大的国土和人群中吸毒几乎绝迹。从1980年代中后期开始,随着经济的对外开放,销声匿迹几十年的卖淫、嫖娼和吸毒又死灰复燃。

在对待吸毒、卖淫、嫖娼等问题上,中国和西方有着完全不同的政策、法规和道德观,因此西方国家的一些做法在中国不一定适用,但某些方面可以借鉴。国外有红灯区,这对卖淫者的管理、定期检查及进行有关的教育是有利的,据了解在采取了一些公共卫生管理措施后,也收到了控制艾滋病性病流行的效果。在我国卖淫、嫖娼均为非法,不允许有红灯区,但地下的商业性性交易以及一些不健康的舞厅、歌厅、洗浴场及宾馆等,成为艾滋病的温床,并造成艾滋病性病的传播。他们的活动很隐蔽,因而对这些人群采取公共卫生措施难度很大。为预防艾滋病在静脉吸毒者人群中传播,某些西方国家为他们提供清洁的注射器。当然,这在那些国家的议会中也有很大争议,认为这是在鼓励使用毒品。西方国家常用美沙酮来替代及维持治疗对毒品的依赖(MMT),但这只是用二类毒品来代替一类成瘾毒品的依赖。这些做法都不适合我国的国情,我们只能在严厉打击毒品、卖淫及嫖娼的同时,动员社区、非政府组织以及有关的服务性行业等,共同来加强正面教育和引导。但实践证明,对已染上毒瘾者一时完全戒断不是那么容易,在他们未能摆脱毒瘾的情况下,提供清洁针器和采用美沙酮替代疗法,保护他们不感染艾滋病和预防艾滋病在吸毒者中传播,还是能起到较好的控制作用,也许不失为标本兼治两条腿走路的一种变通方法。

现在已有不少城市及地区,在对高危人群的调查分析后对重点人群:暗娼、戒毒所、性病哨点门诊、孕产妇哨点门诊以及美容、美发、桑拿、舞厅、卡拉OK厅、浴室、宾馆及酒店等处的服务人员开展健康教育。事实也证明通过一个阶段的宣传教育或三次以上介入,对不使用共用注射器,以及使用避孕套及对性伴侣保持忠贞等问题的认识,都有明显的提高。

不管在中国和外国,在过去、现在和将来,都存在同性恋。相对于异性恋的主流社会,他们是非主流社会的一小部分人群,企图劝说和帮助他们放弃同性性行为和改变容易感染HIV的行为,都是不容易的。希特勒想“消灭”同性恋,没有做到;靠刁难、打击、审讯和恐吓,也不一定能改变这一情况,反而会引发对立情绪。近10年来,我国少数同性恋人群中,有了自发的艾滋病干预志愿者活动,并参加了2000年11月中国性病艾滋病协会在北京举办的预防AIDS社会教育研讨会。他们不仅有对抗艾滋病危害的积极性和责任感,更有追求先进文化和文明生活方式的积极性和责任感。为了贯彻遏制与预防艾滋病行动计划,政府有关部门、非政府组织等都应该考虑如何来支持和指导同性恋志愿者,让他们在艾滋病控制中发挥作用。

群众普查及个人HIV抗体检测

1980年代中期,酶联免疫吸附测定(ELISA)技术被用于HIV抗体检测,ELISA抗体试验是一个相当灵敏的检测是否有HIV感染的手段。在艾滋病流行的早期,有些政治家和群众曾要求对全民进行普查,并要求把HIV感染者隔离起来,就像过去对待麻疯病人一样。古巴曾要求对全民进行普查,奥地利1986年5月通过对卖淫者进行验血的决定,伊拉克在1987年曾决定对一切国际旅行者进行检查。其他一些国家只对有高危行为的人进行强制性检查,如静脉注射毒品者、同性恋者、移民者、外国留学生、同监的犯人;也有的要求对军队、孕妇、结婚登记者及某些职业的候选人作HIV抗体检查。我国的出入境检验检疫局,也曾要求对回国人员进行HIV抗体检测,但后来不再要求普查。1980年代美国由于对HIV感染者的歧视行为引发不少法律问题:有的HIV感染者被开除了职务;有的家长向学校提出,不能让自己的孩子与有感染的孩子在一起学习;有的房东因医生租房开诊所,诊治了艾滋病人,因而要取消租房合同……但这些问题最后都被美国的法庭判定为不合法。

经过一般时间后,人们认识到用ELISA试验进行全民筛查是不切实际的,因为群体在不断变化,除非不间断地每隔6个月来检查一次,而且ELISA试验也有不少假阳性。HIV感染者的握手等社交活动并不会传染疾病,要把所有感染者和非感染者进行隔离既不可能也不实际,只会引起不必要的恐惧。世界卫生组织的政策是基于国际人权公约对人类尊严的尊重,而且个人权利和公共卫生利益之间不应有冲突。因此对艾滋病的预防和控制治愈艾滋病,只能建立在伦理和人权原则的基础上,并应注意到群体普查也有其缺陷,例如对国际旅游者的检查,就可能损害国际关系,而且也不可能有效地防止HIV感染的传播。

与人群筛查不同,个人的HIV抗体检查则经常在临床上使用。除了筛查HIV感染和艾滋病人外,对器官、血液及精子捐献者进行HIV抗体检查也不会有伦理方面的问题,因为这些都是自愿的行为,如果某人不愿作HIV检查,他可以不捐献。

关于要结婚的男女双方是否在领证以前作HIV抗体检查,不同国家有不同的考虑,这主要是决定于男女双方是否自愿作这一检查。一些西方国家认为结婚完全是他们自愿的行为,因此不作强制性规定。

研究工作中的一些伦理问题

在进行艾滋病及其预防和治疗的研究工作中,也引发了一些伦理方面的问题。在临床药物治疗疗效的研究中常采用双盲法(治疗组和安慰剂对照组)。在任何涉及人的研究中,其伦理方面的先决条件是必需自愿参加。但在艾滋病的研究中,这一点常常是缺乏的,因为治疗艾滋病的药现在都在试验阶段,即使有也很贵。艾滋病患者为了取得这些药物,就只得参加双盲法的研究,故实际上没有所谓的“自愿”。患者为取得药物,往往隐瞒自己曾经参加过这样的治疗试验,隐瞒自己用过药;一些用大麻提神和刺激食欲的有毒瘾的病人,为了参加治疗试验而隐瞒自己在用大麻。这样,研究的真实性就可能发生问题。这些病人为了延长自己的生命,隐瞒实情以获取药物,你能说他们有违伦理吗?一些病人一旦知道自己是用安慰剂就退出研究,或设法从别人那里获取药物,研究结果的真实性又如何保证呢?这让人们不得不考虑,现有的双盲法研究用安慰剂是否有悖于伦理原则,是否能有更好的研究设计来解决这一问题。

在进行预防HIV母婴传播的研究中,也引出一些伦理方面值得思考的问题。现知HIV可在母亲怀孕、分娩和哺乳时传播给婴儿。如用一些抗逆转录病毒药物,结合安全的分娩(剖腹产)和人工喂养,可以有效阻断怀孕母亲把HIV传给婴儿。在进行这一课题的研究中,孕妇可以免费获得这些药物,但小儿出生后母亲就不能继续得到药物,这是否存在着伦理问题?现在知道,在母亲有HIV感染的人群中,大约有20%的婴儿通过母乳喂养而感染了HIV。发达国家的HIV感染母亲可以通过药物和人工喂养避免母乳传播HIV,但在广大的发展中国家,由于缺乏经济上的资助及科学喂养的知识,还是鼓励母乳喂养,这种“不公正”的待遇,也引发了值得思考的伦理问题。

此外,早在1980年代,在艾滋病的治疗和花费问题上也已引发了一些伦理与经济方面的思考。约50%的艾滋病患者,由于有卡氏肺囊虫(Pneumocystis Carinii)肺炎需要住院治疗,其中15%入院后很快死亡,大部分入院后接受强化治疗,经受巨大的痛苦,最终还是死亡,只有少数可以活几个月或最多一年。这对艾滋病人是一个困难的选择:要不要治疗?

药厂花了大量的经费在研究对抗艾滋病的药,虽然WHO和UNAIDS希望他们能降低药价,或给发展中国家一部分免费药品,但药厂的投入总要有回报,而谁来支持这巨大的医疗费呢?这一伦理与经济的矛盾又如何解决?药厂斥巨资在研究治疗性药物,但又有谁来花钱研究迫切需要的预防HIV感染的疫苗呢?这是一个更加值得思考的伦理问题。

20世纪发生的艾滋病流行是人类医学史上的一个重大挑战,涉及医学伦理学的各个方面。不同的国家、不同的社会制度、不同的宗教信仰、不同的民族文化及历史背景,有不同的伦理概念,而艾滋病的流行对不同国家、社会、宗教和文化都是一个挑战。2002年2月21日,中美两国领导人在北京会晤,除在经贸、能源、科技、环保、法治等领域加强交流与合作外,江泽民主席和布什总统还特别提到了在艾滋病防治领域加强交流与合作。如何找到一个可以为我国广大民众普遍接受、又有利于预防和控制这一疾病的伦理框架,是当前开展遏制与预防艾滋病流行计划的一个重要环节。

[1] Pan American Health Organization. Ethics and Law in the Study of AIDS, 1992

[2] 《中国性病艾滋病防治》杂志编辑部. 第一届中国艾滋病性病防治大会论文集, 2001

[3] 国务院防治艾滋病性病协会办公室. 中国预防与控制艾滋病中长期规划(1998—2010). 2001年12月

[4] 约翰. G. 巴特利特,乔尔. E. 加拉廷著. 邵一鸣等译. HIV感染的诊断与治疗. 北京:科学出版社,2002

/uploads/",@me) /}